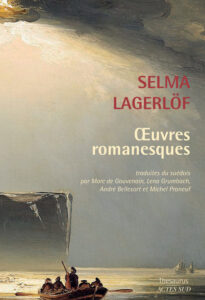

Avant que mon souvenir de ce beau livre ne se dissolve dans les bruines de l’hiver, quelques mots sur l’ensemble des vingt récits qui constituent Les Liens invisibles de Selma Lagerlöf (1858-1940).

Les liens invisibles, ce sont, bien sûr, les relations implicites qu’entretiennent les personnages : ébauches d’amour, de peur, de haine… qui trouveront ou ne trouveront pas une concrétisation. Non loin de là, des êtres fantastiques exercent leur influence impalpable : nymphes, trolls, sorcières, en particulier les nuits de Noël où le Cheval des Ténèbres gratte du sabot le sol gelé du cimetière.

Car ces liens sont souvent ceux des morts avec les vivants : dans Le Portrait de mère, un visage revêche sort de son cadre pour intimer à Mattsson l’ordre de se marier. Dans Oncle Ruben, le petit Ruben mort accidentellement hante sa mère, ses frères et sœurs, puis les enfants de ses frères et sœurs qui finissent par ne plus supporter son poids :

Oncle Ruben apparaissait où bon lui plaisait. Oncle Ruben avait toujours le même âge que celui dont il voulait perturber la tranquillité.

Ils se révoltent contre ce tyran invisible. Malheureusement, dès qu’ils seront adultes et auront des enfants à élever ils seront persuadés de l’utilité et de la nécessité du grand homme (…) Et il en sera ainsi aussi longtemps que durera le monde.

Mais les fantômes peuvent aussi s’effacer. En été, une petite abeille sur un rosier grimpant sait créer avec nous des liens aussi forts que discrets.

Et il n’était point besoin de grands événements pour nous rendre heureux. Une fleur ou un oiseau pouvait nous procurer de la joie pour plusieurs heures, sans parler de l’abeille tapissière. Jamais je n’oublierai la profonde joie qu’elle me permit de ressentir.

Les dernières paroles de la petite abeille ‒ qui sont aussi les dernières du livre écrit en 1894 ‒ nous disent :

Oh, je sais bien que les araignées guettent et que les scarabées sont à l’affût, mais j’ai pour moi un travail agréable et une insouciance encourageante. Oh toi, belle vie, merveilleuse existence !

Lagerlöf nous encourage à aimer l’année qui débute. Malgré les araignées, les scarabées et les oncles Ruben.

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.