Laissons là les aigreurs hivernales et allons vers ce rayon que j’attrape au vol sur mon bureau.

Traces de mouettes

Commençons par ce poème de Pablo Neruda (extrait de Veinte poemas de amor), envoyé par mon ami François Le Guennec, que je remercie :

Para que tú me oigas

mis palabras

se adelgazan a veces

como las huellas de las gaviotas en las playas

Traduction sommaire :

Pour que tu m’entendes

mes mots

s’amenuisent parfois

comme les traces des mouettes sur les plages

Pulsation du temps

Il y a des personnes que le son des cloches rend mélancoliques. J’aime au contraire entendre les cloches qui scandent le temps et le répandent dans l’air

comme des citations que j’attrape au vol :

J’aime mieux le temps s’il se montre que s’il passe en nous sans bruit comme un voleur dans la nuit.

Merci à Marie-Paule et Raymond Farina d’avoir fait tinter cette phrase de Jean Tardieu.

Christiane Veschambre

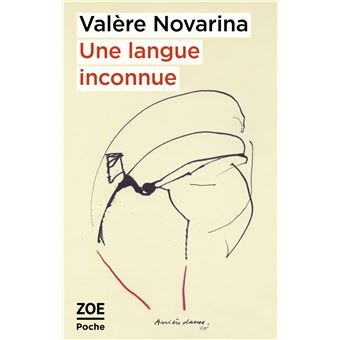

Dans Leurs âmes brûlantes ‒ son dernier livre ‒ Veschambre s’attache à quatre héroïnes de films qui sont déjà apparues çà et là dans son oeuvre : Mouchette de Bresson ; Gertrud de Dreyer ; Les Filles d’Orouët de Rozier ; L’Aventure de Madame Muir de Mankiewicz.

Dans Leurs âmes brûlantes ‒ son dernier livre ‒ Veschambre s’attache à quatre héroïnes de films qui sont déjà apparues çà et là dans son oeuvre : Mouchette de Bresson ; Gertrud de Dreyer ; Les Filles d’Orouët de Rozier ; L’Aventure de Madame Muir de Mankiewicz.

Elle balaie tout de suite les clichés contemporains : ses héroïnes ont été imaginées par des cinéastes hommes et ne sont pas des femmes puissantes. Ce sont des femmes qui obéissent “à la vie qui exige” et vont jusqu’au bout. Des femmes à “l’âme brûlante”, poussant “l’invisible braise du feu extrémiste”… et Veschambre ajoute modestement : ” qui couve, si ralenti, en mon âme prudente”.

Mouchette est celle qui me captive le plus. Son histoire de petite paysanne en galoches entre en résonance et parfois se confond avec celle de Marie Turbin, la grand-mère de l’autrice, femme en sabots silencieuse, sans alphabet, à qui on lançait des pierres parce qu’elle avait fauté. Marie Turbin “ne renvoyait pas les cailloux qui lui étaient lancés”, mais sa fille, produit de la “faute”, opposait aux moqueurs, comme Mouchette, “un regard qu’on n’osait pas caillasser”.

C’est avec ces présences muettes que Christiane Veschambre écrit. Que l’on écrit.

Sur le même thème, voir ici : https://patte-de-mouette.fr/2021/11/01/la-muette-suite-du-billet-du-29-octobre/