Sur la plage on a envie de tout comparer

le très petit et le très grand

le très près et le très loin

une flaque et un crabe

un galet et une cervelle

l’ombre et l’eau

l’Angleterre et le nuage

Ouistreham et le cri des mouettes.

Sur la plage on a envie de tout comparer

le très petit et le très grand

le très près et le très loin

une flaque et un crabe

un galet et une cervelle

l’ombre et l’eau

l’Angleterre et le nuage

Ouistreham et le cri des mouettes.

A force de frayer avec la mer, la plage se met à lui ressembler. A force d’être battue et taillée par la mer, la plage forme des vagues et des tourbillons. La mer s’imprime dans le sable. La mer travaille le sable et granule la plage.

A force de frayer avec la mer, la plage se met à lui ressembler. A force d’être battue et taillée par la mer, la plage forme des vagues et des tourbillons. La mer s’imprime dans le sable. La mer travaille le sable et granule la plage.

La plage n’est pas finale, la plage est malléable, la mer anime le sable, le soleil et le vent dessinent des pans de plage mouvants.

Le sable et la mer c’est le sec et l’humide, le brûlant et le frais, le luisant sur le mat, l’écume sur le compact.

Grain de sel, grain de sable, grain de vie.

En français, sable et plage donnent sage.

Douce aspérité de la plage, patience de la plage aux lèvres tournées vers le large.

La plage est une plaie, accueille et recueille.

La plage est une plaie, accueille et recueille.

À la lisière de l’immense, la plage est penchée vers le navigateur.

Il n’est pas vain d’explorer les lisières.

Il n’est pas vain d’explorer la plage. Semelles, sabots, roues, fouillis de pattes de mouettes. Une histoire d’oiseaux se dessine sur le sable. La mer a creusé des cernes, tatoué des algues, accumulé des balafres.

Débris déposés sur la plage, la plage est un grain de page.

Texte de sable sur peau de sable.

L’espagnol, avec le double sens de saber (savoir et avoir une saveur), sait mieux que le français que savoir est plus proche de sentir que de comprendre.

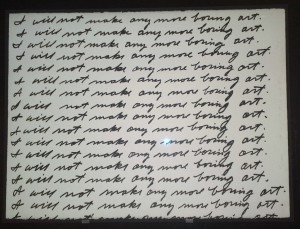

John Baldessari : I will not make any more boring art, 1971, MOMA, New-York

John Baldessari : I will not make any more boring art, 1971, MOMA, New-York

Les listes sont très bonnes pour les blogs littéraires et pour le web en général car elles n’ont ni début ni fin. Elles sont ennuyeuses à lire mais intéressantes à écrire : non par goût de l’excès, vertige de l’infini, gourmandise effrénée de parole, mais au contraire par un besoin de faire exister un réel fragile. À côté des « c’est pas ça », les listes disent : “C’est ça, c’est simplement ça, et encore ça ». Furtivement, par petites touches, elles donnent consistance aux choses. Je conseille à tous les gens qui ont l’impression de ne pas exister d’écrire des listes de ce qu’ils trouvent bon, méchant, beau, laid, adorable, détestable, joyeux, triste, facile, difficile

etc.

Il y a quelques années, je griffonnais ainsi des listes de choses agréables et désagréables. Peu à peu des sous-catégories se sont formées. Dans les choses agréables, il y avait par exemple : Continuer la lecture

Nommé aussi Li Shangyin, né en 812 ou 813 dans la province du Henan et mort en 858, Li Yi-chan est un poète et prosateur de la fin des Tang réputé pour son érudition et perçu comme un grand explorateur du langage poétique dans les quelque 600 poèmes qu’il a laissés, dont ses “pièces sans titre”, poèmes hermétiques. Une autre facette de son talent réside dans ses listes-répertoires ou zasuan, traduites par Georges Bonmarchand et publiées en 1955. Le présent livre intitulé Notes est une réédition de 1992 dans la collection Le Promeneur de Gallimard, préfacée par Pascal Quignard qui présente ces listes comme des « grilles surprenantes pour évoquer les visages du monde qui environne”. Et citant l’écrivain Lou Siun (Lu Xun dans Wikipedia), il ajoute que ces listes « bien qu’elles ne soient que des fragments, creusent profondément le côté caché des choses de la vie courante ».

Nommé aussi Li Shangyin, né en 812 ou 813 dans la province du Henan et mort en 858, Li Yi-chan est un poète et prosateur de la fin des Tang réputé pour son érudition et perçu comme un grand explorateur du langage poétique dans les quelque 600 poèmes qu’il a laissés, dont ses “pièces sans titre”, poèmes hermétiques. Une autre facette de son talent réside dans ses listes-répertoires ou zasuan, traduites par Georges Bonmarchand et publiées en 1955. Le présent livre intitulé Notes est une réédition de 1992 dans la collection Le Promeneur de Gallimard, préfacée par Pascal Quignard qui présente ces listes comme des « grilles surprenantes pour évoquer les visages du monde qui environne”. Et citant l’écrivain Lou Siun (Lu Xun dans Wikipedia), il ajoute que ces listes « bien qu’elles ne soient que des fragments, creusent profondément le côté caché des choses de la vie courante ».

Voici quelques spécimens de ces zasuan, pris presque au hasard : Continuer la lecture

Bonheur fait-il partie de ces mots qui « s’abattent sur vous et vous enferment », comme le dit Nathalie Sarraute (Enfance, p. 1056) ? Et faut-il avec Roberto Juarroz remplacer espoir, qui « a perdu ses racines », par “attente”, « forme plus pure de la foi » (Fragments verticaux, n°125) ?

Bonheur, espoir sont-ils en littérature définitivement entachés de soupçon ?

Je les vois pourtant apparaître en relisant, après la mort de l’auteur le 31 mars dernier, des passages d’Être sans destin d’Imre Kertész. À la fin de son séjour à Buchenwald, le narrateur malade, épuisé, hors d’état de travailler, se demande comment il va être achevé : par gaz, par balle, par un produit pharmaceutique, ou par un autre moyen. Et il se dit (p. 259) :

En tout cas, j’espérais que ce ne serait pas douloureux et c’est peut-être bizarre, mais cet espoir me remplissait, tout aussi réel que ces espoirs véritables, pour ainsi dire, qu’on fonde sur l’avenir.

L’espoir s’attache donc à tout, même au fait de mourir un peu moins mal. Ceci me renvoie au fragment 138 des Pensées (édition Le Guern), où Pascal dit, à propos du bonheur :

C’est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre.

Rappelons en écho les dernières phrases si profondes d’Être sans destin, au moment où le narrateur va rentrer chez lui :

[…] Sur ma route, je le sais déjà, me guette, comme un piège incontournable, le bonheur. Puisque là-bas aussi, parmi les cheminées, dans les intervalles de la souffrance, il y avait quelque chose qui ressemblait au bonheur. Tout le monde me pose des questions à propos des vicissitudes, des « horreurs » : pourtant en ce qui me concerne, c’est peut-être ce sentiment-là qui restera le plus mémorable. Oui, c’est de cela, du bonheur des camps de concentration, que je devrais parler la prochaine fois, quand on me posera des questions.

Si jamais on m’en pose. Et si je ne l’ai pas moi-même oublié.

“Le bonheur des camps”. La voix enregistrée de Kertész entendue hier à l’émission La Grande table de France Culture me confirme qu’avec toute la méfiance que l’on a envers ces mots et le contenu singulier que Kertész leur donne, espoir et bonheur n’ont pas quitté le domaine de la littérature.

Roberto Juarroz, attaché pour sa part à la foi, disait aussi : « On pourrait douter du manque de foi ». On pourrait de la même façon soupçonner le soupçon. Imre Kertész nous conduirait-il au-delà de “l’ère du soupçon” ?

Coruscant était un mot brusque, râpeux, urticant, que je me répétais en me retournant dans mes insomnies sans en connaître le sens, dont j’avais envie de rouler et de redoubler le r en frottant mes orteils les uns contre les autres sous la couverture, et qui veut dire brillant, éclatant : « une lumière coruscante ».

Incandescence, flamme coruscante et noire de Tristan, de Phèdre, corps d’Hippolyte déchiqueté sur les rocs.

Mais j’ai consulté Wikipedia et mal m’en a pris. Dans Starwars, Coruscant est une planète de méchants connue de tous les écrans de cinéma, de télévision, de tablettes tactiles d’enfants en vacances qui traînent en pyjama jusqu’à midi.

Je marche sur la route, poussant du pied un caillou rose. Je me penche : mon caillou est un fragment de dentier avec quatre incisives.

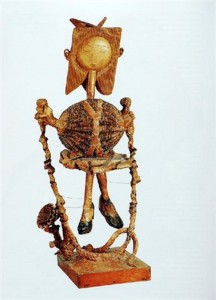

Picasso, Petite fille sautant à la corde, musée Picasso, Paris

Picasso, Petite fille sautant à la corde, musée Picasso, Paris

J’ai mis mon chapeau vert à pois mauves et je marche dans l’avenue. Une petite fille saute à la corde avec une vitalité qui concentre mon regard, dissipe mes pensées, éteint le reste de la rue. En une seconde, “me la recuerdo”, je la rattache à mes jeux d’enfant à Madrid.

Je la dépasse, elle s’arrête de sauter et me dit :

« Madame, tu es trop jolie ! » Continuer la lecture

Sur le boulevard je rencontre Adeline, l’ancienne du kiosque à journaux qui pour quelques euros promène maintenant des chiens. Elle a peu de dents et peu de cheveux. Elle me dit : “Ma maman est morte le 17 mars, je n’ai plus d’yeux pour pleurer”.