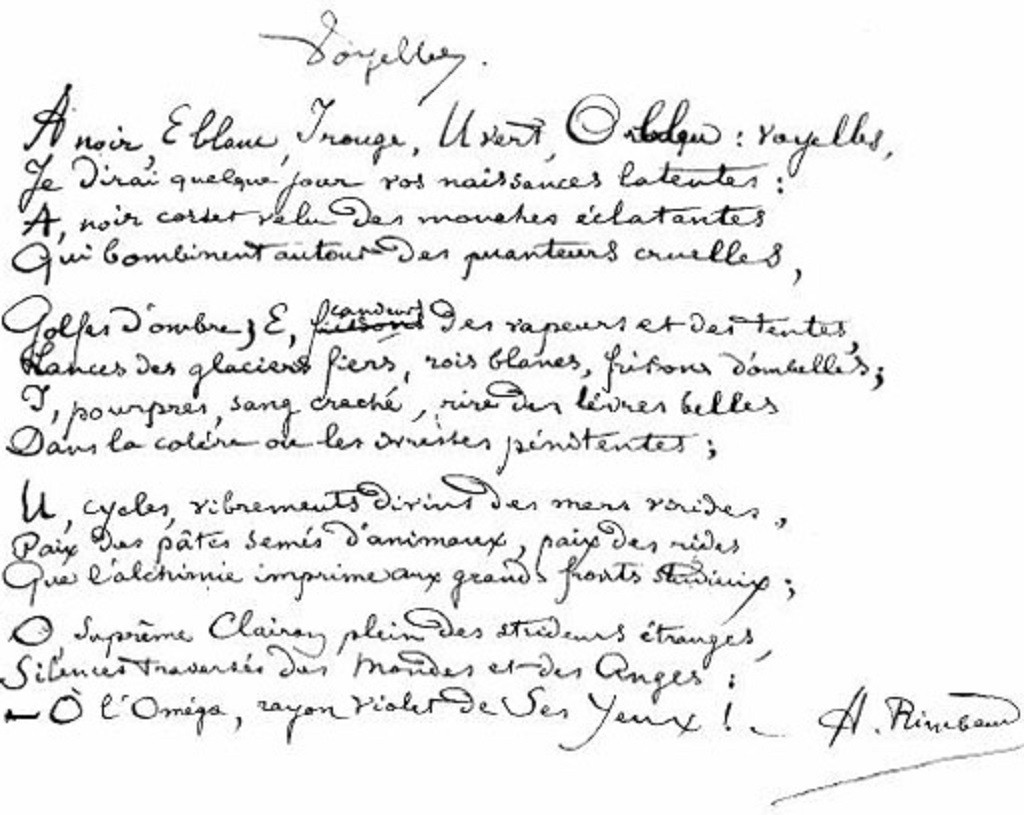

Il se trouve que je lis en ce moment à tour de rôle Robert Walser et Pascal Quignard. Le seul point commun que je leur trouve d’abord est d’être orfèvres en proses brèves. Davantage influencée par les manières de Walser que par celles de Quignard, j’ai voulu dire d’eux : « Le premier est saugrenu, le second archisérieux », avant de m’apercevoir qu’ils ont chacun leur sérieux et leur fragilité. Quignard s’avance avec assurance, entouré de Grecs et de Romains comme d’une bande d’amis. Il m’aurait intimidée si je ne m’étais souvenue qu’à une conférence donnée il y a quelques années, il a été pris d’un bredouillement de plus en plus persistant, au point de finir dans un mutisme presque total comme à son adolescence, au moment de muer. Et il m’a semblé extraordinaire, puis très compréhensible, qu’un homme aussi savant puisse se trouver soudain si démuni. Au contraire, on dirait que Robert Walser n’a jamais mué. Il sautille vers le lecteur avec une gentillesse enfantine qui tourne sans prévenir à la plus grande insolence. Il ressemble à son moineau : « Les moineaux surgissent tout d’un coup, avec toute la force de leur évidence, pour aussitôt, avec la même parfaite complétude, s’éloigner en dansant, ou s’évaporer. » (Nouvelles du jour, Zoé poche). Je ne crois pas qu’il ait souffert de mutisme, mais je sais que son écriture s’est définitivement évaporée en 1933 à l’asile d’Herisau, alors que Quignard ne cesse pas d’écrire, “seule façon de parler en se taisant ” (Le nom sur le bout de la langue, folio).

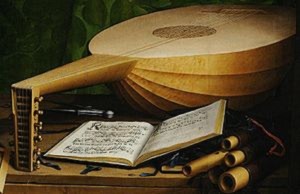

Quignard est un homme de culture, l’antithèse du débraillé. Walser est un faux naïf, l’antithèse du gourmé. Quignard est un baryton ; Walser une flûte traversière. Quand je lis Walser j’ai les muscles du visage qui se détendent ; quand je lis Quignard je contracte légèrement les muscles des mâchoires et je cherche des choses dans le dictionnaire. Quignard se tient à une distance de moi qui varie peu ; Walser se laisse toucher et me file entre les doigts, changeant comme les nuages du ciel et les remous de l’âme. Quignard aborde et relie beaucoup de lieux ; Walser me décontenance par son INSULARITÉ. Le livre de lui que je préfère est La Promenade (Gallimard, l’Imaginaire).