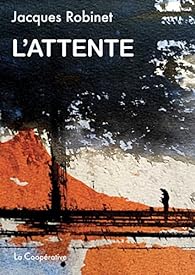

Ta mélancolie, Jacques, n’a d’égale que ton intense bonheur de vivre. Ton dernier livre continue d’en témoigner ‒ chronique où tu « notes des reflets », sans date, mais avec des saisons et des mois de l’année.

« L’attente » de quoi ? De la mort, bien sûr. Je te vois parfois en Saint Jérôme tenant un crâne entre ses mains, comme sur le tableau de Ribera du musée Thyssen-Bornemisza. La mélancolie est la basse continue qui soutient les trilles écervelés de l’espérance, dis-tu.

Ces notes prises au cours de la morne année 2020 rendent compte de départs et de fins : fin du métier d’analyste exercé pendant plus de cinquante ans ; départ de Paris ; déménagement définitif au village du Loiret qui porte le doux nom d’Ondreville. La maison a un jardin qui jouxte l’église millénaire :

Combien de temps encore avant le grand dépouillement obligatoire ? Je rôde parfois autour du trou, déjà creusé au chevet de l’église, où mes cendres seront légères.

Mais dès la première page ‒ malgré tous les changements d’humeur qui parsèmeront ces notes ‒ c’est l’attente tout court, l’attente en forme d’amour de la vie qui l’emporte. Et avec elle la poésie dans ce qu’elle a d’intense et de fugace. Je pourrais citer ici presque tout le livre :

Lumières changeantes, jeux du vent dans le feuillage, tout ce qui se donne et se dissipe (…) Combien de temps m’aura-t-il fallu pour faire d’un beau poème une rencontre amoureuse ? Je m’émerveille sur le tard des gammes ensorcelées que la vie m’offre en se retirant.

Ou :

Sentiment étrange que tout ce qu’on m’enlève m’est rendu autrement. L’âge, les attaques du corps me dépouillent malgré moi et je m’étonne de cet apaisement qui insensiblement les remplace.

Ou :

Moments où l’on titube comme un rêveur ébloui. La beauté du monde déferle, emporte. La parole ne sait plus si elle chante ou bafouille. Du clair à l’obscur court la sarabande.

Et l’importance du mot réconcilié, qui rappelle le titre d’un précédent livre.

Toutes sortes d’anges ou d’alliés épaulent le rêveur. Le compagnon réel Renaud, bien sûr ; mais aussi des musiciens : Bach, Schubert, Haydn, Beethoven… ; des philosophes ou des poètes comme Nietzsche, Rimbaud, Jaccottet ; des psychanalystes rayonnants comme Françoise Dolto ou Nata Minor qui te sauva littéralement la vie ; et surtout la « Parole vibrante de vérité et d’amour » du Christ. « La foi n’est pas une affaire d’émotion mais d’adhésion », dis-tu.

Je suis mal placée pour aborder ce sujet car je suis depuis longtemps tout à fait athée, comme tu le sais (les églises espagnoles des années 60 n’y sont peut-être pas pour rien…) Plusieurs personnes ‒ dont ton éditeur ‒ sont toutefois sensibles à cette foi contemplative, dubitative mais intense qui est la tienne : Dieu, cet autre nom du désir jamais réduit au silence.

Ce Dieu là est pour moi tout à fait abordable !

Et je recopie dans mon cahier de laitière cuisinière :

Ecrire c’est donner voix aux mille voix qui nous pressent, c’est obéir à la poussée de tous les rus éparpillés qui convergent en cet instant où on soulève la vanne qui leur permet de suivre leur cours.

Et :

L’écriture serait un vain refuge si elle n’ouvrait le chemin d’une intériorité plus profonde.

Et :

Ecrire pour séparer les eaux qui nous submergent, pour chercher le passage au secret de soi. Chemin du plus vivant silence.

Un abrazo