Le récit autobiographique inachevé Ernesto, écrit par le poète triestin Umberto Saba en 1953, quatre années avant sa mort, fut publié par ses ayants droit en 1975. Voici un extrait très – trop – succinct de la présentation de l’éditeur français :

Avec audace, crudité et innocence, il raconte la relation sexuelle d’un garçon de seize ans avec un manoeuvre occasionnel (plus âgé) qui travaille pour le même entrepôt de farine. Cet amour clandestin est vécu sans culpabilité, jusqu’à ce que le jeune Ernesto décide brutalement d’y mettre un terme.

Umberto Saba, Ernesto, traduit de l’italien et préfacé par René de Ceccatty, postface de Maria Antonietta Grignani, éditions du Seuil, 2010.

Le hasard fait que je viens de lire Ernesto au moment où paraît Le Consentement de Vanessa Springora qui, comme on le sait, retrace sa relation d’adolescente avec le sulfureux écrivain Gabriel Matzneff. Je n’ai nullement l’intention de comparer les deux livres ‒ je n’ai d’ailleurs pas encore lu celui de Vanessa Springora ‒ mais son titre, Le Consentement, correspond à une question que je me pose depuis longtemps et qui se pose peut-être aussi dans Ernesto : qu’est-ce que le consentement amoureux, notamment de la part d’une personne très jeune?

La réponse qui me vient tout de suite à l’esprit est la réplique de la Zerlina de Mozart à Don Giovanni : “Vorrei e non vorrei ».

« L’homme » d’Umberto Saba (il ne lui donne pas d’autre nom), loin d’être un don Juan ou un Gabriel Matzneff, présente un certain nombre de traits qui attirent Ernesto vers lui et le rendent plutôt sympathique au lecteur : il appartient à la classe ouvrière, et l’adolescent, tout en vivant avec une mère peu fortunée, est un “Monsieur » qui se déclare “pour les socialistes » et remarque la fatigue du manoeuvre mal payé. Par ailleurs, le comportement de “l’homme” est celui d’un initiateur délicat, non celui d’un prédateur beau parleur : c’est Ernesto qui fait les propositions et les premiers gestes les plus directs ; c’est lui aussi qui décidera de mettre fin à la relation sans que “l’homme” ait son mot à dire. Ernesto transgresse en toute liberté le triple interdit de la différence sociale, de la différence d’âge et de l’homosexualité avec une audace insouciante, soulignent les commentateurs, de sorte que dans son cas il ne conviendrait pas de dire : “Je voudrais et ne voudrais pas”, mais : «Je veux puis je ne veux plus ».

***

Toutefois je ne peux pas m’empêcher de penser que le narrateur veut et ne veut pas exposer certains mouvements intérieurs douloureux de son jeune double. Saba en sait trop sur son personnage pour tout révéler de lui, mais il tient en même temps à laisser des indices, nets ou estompés. On sait qu’il a beaucoup remanié son manuscrit et l’a laissé inachevé : “Réussirai-je à le terminer ? Il suffit d’un rien pour le tuer ; autrement dit pour changer en moi l’état d’âme nécessaire à son achèvement. Et ce rien peut surgir avec une telle facilité…” écrit-il à sa fille, exécutrice testamentaire à qui il fera promettre de brûler le manuscrit après sa mort (il songe d’ailleurs à se tuer). Certes, dans les années 50 l’homosexualité constitue un grand tabou, notamment chez un homme marié et père de famille. La différence d’âge est en revanche nettement moins scandaleuse qu’aujourd’hui (le mot “pédophile” n’existe pas encore), et le texte dit en passant qu’Ernesto est à 16 ans en âge légal d’avoir des relations sexuelles (bien qu’il ne se soit jamais rasé). La réserve de Saba tient également au fait qu’il ne veut pas se montrer indiscret envers certaines personnes disparues, comme l’adolescent Ilio, sorte de double embelli, dont Ernesto tombe amoureux dans le dernier épisode. Mais cette retenue du narrateur qui donne au texte une tension particulière me semble provenir aussi d’une nappe profonde irriguant l’écriture, apparaissant peu à peu à l’intérieur du texte, notamment au moyen de certaines ellipses narratives, d’une focalisation au début du récit sur les sentiments de “l’homme” plus que sur ceux du garçon, et des nombreuses parenthèses qui s’infiltrent dans les phrases. Je prends presque au hasard, comme exemple de cette crudité délicatement mesurée, un passage où “l’homme” introduit en Ernesto un suppositoire censé éliminer la douleur causée par la relation anale:

Il plaça Ernesto (qui ne semblait guère convaincu) dans la position idoine (la même que lorsqu’il le possédait), et toujours sur les sacs habituels, qui n’avaient pas encore trouvé acquéreur, et n’étaient donc pas sortis de l’entrepôt.

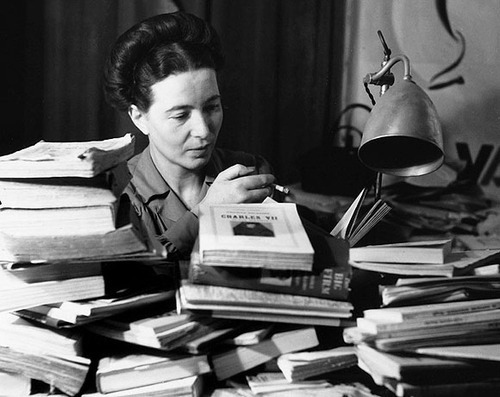

Umberto Saba dans une rue de Trieste, photo reprise du blog littéraire “Sur une île j’emporterais” dont le lien est donné en fin d’article.

N’étant pas une spécialiste de l’œuvre de Saba, je me suis demandé si cette manière d’entrecouper ses phrases de parenthèses était un trait habituel de son style, et il semble bien que non. Elles ne figurent pas, par exemple, dans un récit de Couleur du temps intitulé La Poule, histoire d’un adolescent assez semblable par le milieu social et le caractère à Ernesto. Cette nouvelle, où il n’est pas question de sexualité mais où – fait non négligeable ‒ le père brille également par son absence, est narrée de manière beaucoup plus fluide qu’Ernesto et le personnage y est plus classiquement dessiné.

Au contraire, la complexité d’Ernesto est constamment mise en évidence : le garçon a une tendance à « aller droit au cœur des choses » qui lui fait prendre les devants, mais cette avancée directe vers l’objet de son désir est suivie de sautes d’humeur et d’écarts, comme un cheval qui se cabre soudain. Ceci fait de l’épigraphe de D’Annunzio au premier épisode un vœu pieux teinté de mélancolique ironie : « J’aimerais maintenant que je suis vieux dépeindre, / avec une tranquille innocence, le monde merveilleux ». Rien ne me paraît tranquille ni merveilleux dans ce livre, car Ernesto éprouve le plaisir sexuel au prix d’un refus ultérieur de ce qu’il a recherché et se sent envahi d’angoisse ou de remords après avoir agi. Tout cela révèle une grande instabilité, et notamment « une sensualité incertaine en ce qui concernait son objet ».

Ainsi, en sortant de chez la femme qui l’a initié aux amours hétérosexuelles :

Il n’arrivait pas à débrouiller l’écheveau un peu emmêlé de ses pensées, et il souffrait d’une grande soif. L’écheveau, il devrait attendre encore des années pour commencer tout juste à le démêler (…)

N’est-ce pas cet écheveau que l’écrivain de 70 ans tente encore inlassablement de démêler dans la clinique romaine où il séjourne en 1953 ? De quelle manière et à quel point son Ernesto est-il capable de vouloir l’expérience qu’il a recherchée ? Jusqu’à quel point aussi l’auteur veut-il que son oeuvre, située au bout d’une vie d’écriture, soit détruite ? Cette manière de sonder les vouloirs et les refus d’un garçon de seize ans, de pénétrer ses émotions contradictoires et de révéler les enjeux personnels qui y sont associés contribue certainement à donner son actualité et sa mystérieuse beauté à Ernesto.

Lien vers le très bon blog « Sur une île j’emporterais », (l’interprétation qui y figure est plus euphorique que la mienne). https://suruneilejemporterais.fr/symptome-attachement-excessif-passe/

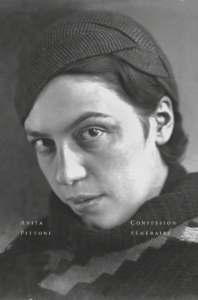

Les livres que l’on aime s’installent en nous à notre insu et réapparaissent au gré d’autres lectures ou d’autres expériences. Confession téméraire d’Anita Pittoni que j’ai commenté en mai dernier (voir lien ci-dessous), contient dans ses dernières pages un émouvant témoignage sur Umberto Saba dont je n’ai pas parlé. Ma lecture récente d’Ernesto (voir ici, 9 janvier) me donne envie de faire aujourd’hui une place à ce témoignage.

Les livres que l’on aime s’installent en nous à notre insu et réapparaissent au gré d’autres lectures ou d’autres expériences. Confession téméraire d’Anita Pittoni que j’ai commenté en mai dernier (voir lien ci-dessous), contient dans ses dernières pages un émouvant témoignage sur Umberto Saba dont je n’ai pas parlé. Ma lecture récente d’Ernesto (voir ici, 9 janvier) me donne envie de faire aujourd’hui une place à ce témoignage.