J’aime bien commencer et j’aime bien finir.

Pour moi c’est presque la même chose

parce que finir permet de commencer

même si commencer ne permet pas de finir

car le plus dur c’est continuer.

J’aime bien commencer et j’aime bien finir.

Pour moi c’est presque la même chose

parce que finir permet de commencer

même si commencer ne permet pas de finir

car le plus dur c’est continuer.

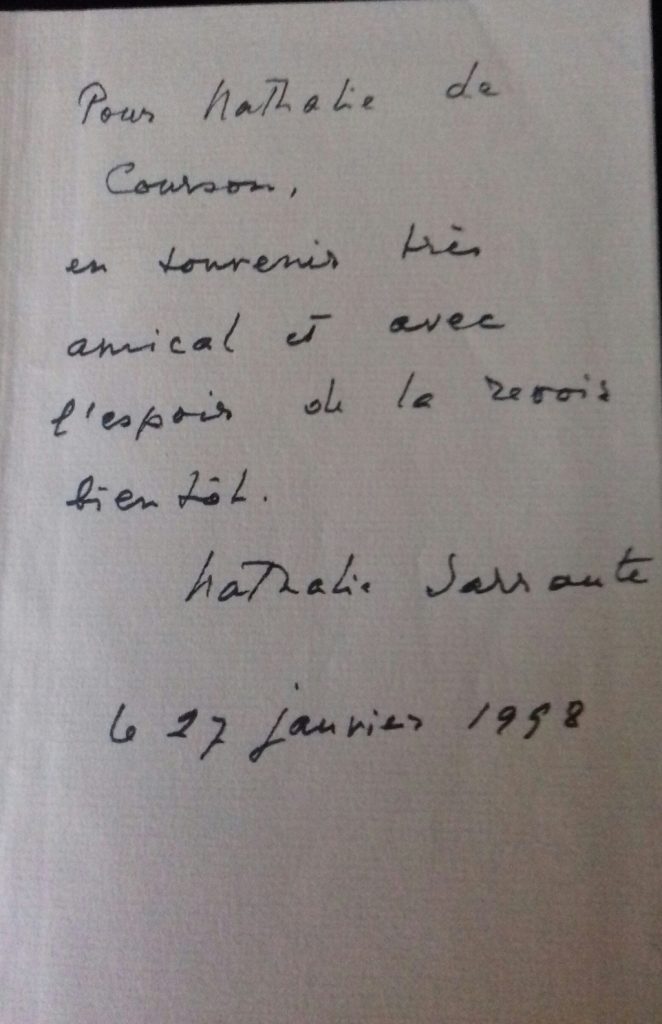

Nathalie Sarraute était accueillante avec les personnes qui s’intéressaient à son oeuvre. En janvier 1998, ayant commencé une thèse sur elle, je lui ai demandé un entretien, avec la recommandation de mon directeur Jean-Yves Tadié, par une lettre que je me suis efforcée de rendre digne du lecteur idéal décrit à la fin du roman Les Fruits d’or. Deux jours après elle me téléphone pour me fixer un rendez-vous chez elle.

Une jeune femme m’ouvre, me fait entrer dans la chambre de Nathalie Sarraute, enveloppée de son célèbre châle de mohair blanc, allongée sur son lit, entourée de livres et de médicaments. Elle me présente la jeune femme : « Ma petite-fille Nathalie » (il s’agit de Nathalie Vierny qui, je viens de l’apprendre par la biographie d’Ann Jefferson, avait un atelier de photographie chez sa grand-mère), puis elle dit avec un sourire chaleureux : « Ça fait trois Nathalie ». L’atmosphère est propice à une fusion sarrautienne des identités. Jean-Yves Tadié m’avait prévenue qu’elle avait cette particularité d’être la même avec tout le monde, sans hiérarchie. La thésarde Nathalie n’était pas moins considérée par elle qu’Antoine Gallimard. Comme elle semble à mon entière disposition, je fais porter assez vite la conversation sur sa mère, plus exactement sur la peau de sa mère dont il est question dans Enfance, point de départ de ma thèse. Elle raconte que “maman” (jamais elle ne dira “ma mère ») avait une peau extraordinaire, “dont je n’ai pas hérité », une si belle peau « qu’il fallait que j’en dise la chose la plus stupide, la plus sacrilège : — Maman, tu as la peau d’un singe… ». Quand elle parle, elle est entièrement prise par ce qu’elle dit, sans regard en coin sur l’auditeur, et quand elle a fini elle laisse le silence s’installer. J’enfourche mon cheval de bataille et lui demande si elle voit un rapport entre cette peau maternelle malmenée et la soie du fauteuil que la petite Natacha fend d’un coup de ciseaux dans la première scène d’Enfance. Elle me coupe presque la parole : « Cela n’a rien à voir”. Je déglutis et j’avance encore un pion : voit-elle un rapport entre le sens du sacrilège qu’elle vient d’évoquer, et le sentiment de culpabilité qui domine dans ses premiers romans ? “Rien à voir ».

Si je veux rester cramponnée à l’auteur comme le lecteur des Fruits d’or il me faut renoncer à ma piste de travail. Je ne suis plus avec ma Nathalie Sarraute, celle que mes lectures élaborent, mais en face d’une personne totalement étrangère, impénétrable, une muraille. Sans avoir l’air de se douter qu’elle vient de renverser en trois mots tous mes projets, Nathalie Sarraute m’offre un verre de whisky JB au Perrier qu’elle prend tous les jours à 17h avec ses visiteurs, et me pose avec bienveillance des questions sur mon travail d’enseignante, mes élèves. Elle écoute très attentivement ; je suis surprise de l’intérêt sincère qu’elle porte à autrui, au monde extérieur, et de son respect réconfortant pour “l’école de la République ». Quand je lui dis que je n’étudie jamais ses œuvres en classe parce qu’au moindre signe d’inattention, au moindre regard distrait d’un élève par la fenêtre, j’aurais envie de mettre le coupable à la porte, elle se redresse, ravie : « Ça me touche beaucoup ! » Toute sa fatigue semble tombée. À partir de ce moment le contact est définitivement rétabli. Elle me parle de son admiration pour Saint-Simon, Balzac, de son angoisse de la musique, trop en relation avec le temps et la mort, et sur ce dernier mot sa voix défaille.

Au moment de mon départ elle semble de nouveau fatiguée et me demande avec un regard irrésistible de revenir bientôt (ce que je ferai). Je sors de chez elle très émue, beaucoup plus désireuse de devenir sa dame de compagnie que de poursuivre ma thèse.

Au moment de mon départ elle semble de nouveau fatiguée et me demande avec un regard irrésistible de revenir bientôt (ce que je ferai). Je sors de chez elle très émue, beaucoup plus désireuse de devenir sa dame de compagnie que de poursuivre ma thèse.

Nathalie Sarraute est morte le 19 octobre 1999. J’ai soutenu ma thèse en juin 2003. Quelques années plus tard j’en ai tiré un essai intitulé La Peau de maman.

Je ne suis pas la lectrice idéale des Fruits d’or mais c’est grâce à ma thèse que j’ai pu rencontrer Nathalie Sarraute qui, j’espère, où qu’elle soit, m’a depuis longtemps pardonnée.

Non, non, je ne vais pas ici comparer Nathalie Sarraute à une guerrière au casque ailé poussant des « hoïotoho » stridents dans sa lourde chevauchée “pam papam pam pam”.

Je vais parler du mot amour, quand il est suspendu en l’air avant la déclaration. Ou, pour le dire en termes sarrautiens, quand il n’appartient pas tout à fait encore à la « sous-conversation » et encore moins à la conversation.

C’est l’objet d’un texte de L’Usage de la parole où Sarraute explore tous les mouvements intérieurs qui précèdent la profération de « je t’aime », essayant de traduire en mots une intensité muette sous les paroles ordinaires que prononcent deux personnes à une table de café :

D’un côté à l’autre de la table les paroles circulent… elles sont comme des rayons que des miroirs identiques placés l’un en face de l’autre réfléchiraient sous un même angle, comme des ondes… « C’est agréable, ces lumières… On ne voit plus partout que des éclairages au néon… »

Les paroles à peines lestées, parcourues de vibrations, jaillissent… venues d’un lieu intact où pour la première fois, une première et unique fois… sourd, frémit… à la source même, à la naissance…

Ce moment si dense du “juste avant”, c’est ce que disent de toutes sortes de manières les leitmotive musicaux du premier acte de La Walkyrie avec une acuité qu’aucun langage verbal ne pourra jamais atteindre. Nathalie Sarraute enviait l’art du peintre qui permet de représenter simultanément ce que le roman doit dire dans la succession, mais je sais qu’elle craignait la musique, car elle n’aimait pas sentir le passage du temps et le remue-ménage émotionnel que provoque notamment la musique romantique

Sans me livrer à une analyse de ce début du premier acte de La Walkyrie, je communiquerai le résumé rapide de la préface du livret : « Un orage gronde. Épuisé, un homme en fuite trouve refuge dans une demeure en pleine forêt. Il est accueilli par la maîtresse de maison, une jeune femme qui lui offre à boire : sans un mot, leurs regards se croisent, déjà chargés d’intensité. » Peu m’importe qu’ils se nomment Sieglinde et Siegmund et qu’ils soient les enfants jumeaux, séparés à la naissance, du dieu Wotan. A vrai dire, peu m’importe ici le mythe : ce que j’entends dans cette musique est pour moi l’incarnation auditive des mouvements d’attirance ou de répulsion, situés au seuil de la conscience, que Sarraute nomme « tropismes ». Et les moyens de la musique sont extraordinairement efficaces pour les figurer. Les tropismes écrits passent par des accumulations d’images et des points de suspension mais les tropismes musicaux sont directs de multiples manières : légères variations de rythme, de timbre, de hauteur, de tonalité, de mode, et surtout les silences… Le motif de la naissance de l’amour est d’abord à peine esquissé par quelques notes au violon, puis au violoncelle, puis à la voix… Il rôde entre les répliques des personnages : “J’apporte à boire », « je suis sans armes » (que l’on peut bien sûr prendre à double sens). Ce motif amoureux, comme hésitant, s’entrelace à ceux du malheur et du destin, passe doucement à la clarinette, à d’autres bois… le retour des phrases musicales annonçant des sentiments que les paroles n’indiquent pas explicitement. Il faut attendre la scène 3 pour que l’auditeur entende enfin ce qu’on appelle à l’opéra un « air » car ils sont rares chez Wagner. D’ailleurs ce morceau heureux nommé traditionnellement « air du printemps » est agité en arrière-plan d’éléments plus sombres, jusqu’à ce que sans le savoir clairement Siegmund proclame son amour fervent sur le motif du renoncement à l’amour, que l’auditeur reconnaît pour l’avoir entendu dans l’opéra précédent de la Tétralogie wagnérienne : L’Or du Rhin…

Comment une lectrice de Sarraute peut-elle ne pas se sentir prise par une musique qui contient ces mouvements contradictoires de l’âme et suggère tant de choses en même temps à l’oreille, la mémoire et l’imagination ?

Deux remarques en P. S.

1. On a chacun ses leitmotive : je m’aperçois que j’ai déjà traité de l’amour et de la musique avec Sarraute, et Henri Michaux plutôt que Wagner. http://patte-de-mouette.fr/2018/03/14/amour-elan-musique-avec-sarraute-et-michaux/

1. On a chacun ses leitmotive : je m’aperçois que j’ai déjà traité de l’amour et de la musique avec Sarraute, et Henri Michaux plutôt que Wagner. http://patte-de-mouette.fr/2018/03/14/amour-elan-musique-avec-sarraute-et-michaux/

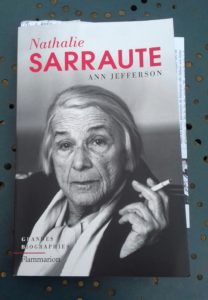

J’y évoque la possibilité que Nathalie Sarraute ait été, au moment de sa mort, en train d’écrire une pièce de théâtre autour de la naissance de l’amour. Cette hypothèse n’est pas pour le moment confirmée par la très précise biographie d’Ann Jefferson que je suis en train de lire.

2. La meilleure version de cet acte 1 est, de l’avis de la « Tribune des critiques de disque » de France Musique, celle de Bernard Haitink avec l’orchestre de la Radio Bavaroise.

Voici les premiers mots du premier roman de Nathalie Sarraute, Portrait d’un inconnu :

Voici les premiers mots du premier roman de Nathalie Sarraute, Portrait d’un inconnu :

Une fois de plus je n’ai pas pu me retenir, ç’a été plus fort que moi, je me suis avancé un peu trop, tenté, sachant pourtant que c’était imprudent et que je risquais d’être rabroué. (p. 41)

« Je n’ai pas pu me retenir » : ceci n’est pas tellement éloigné de ce qu’aurait pu dire Tannhäuser quand il fait éclater son hymne à Vénus au sein de l’assemblée courtoise des chevaliers (voir ici billet du 10 juillet), rompant l’harmonie entre lui et ses pairs. Le mouvement des tropismes ‒ force motrice de l’œuvre entière de Nathalie Sarraute ‒ est pareillement impulsif, fébrile, malséant.

C’est tout tiède, duveteux, palpitant, gazouillant, chatoyant (…) Mais tout à coup (…) voici que sous nos yeux un enfant est arraché à cette crèche jonchée de paille soyeuse.

(L’Usage de la parole, p. 940)

C’est ainsi que souvent, dans cette oeuvre, un groupe nage dans une tendre unanimité, et que soudain un individu émet un propos dissonant, pour un entourage qui aussitôt s’inquiète : “Mais que se passe-t-il ? » “Quelle mouche le pique ? » « Mais qu’est-ce qui s’est mis à bouger ? » Et peu à peu, ce personnage scandaleux représente une menace de folie, de désastre, et doit être expulsé. Comme le landgrave de Tannhäuser rejette « cet enfant du péché », le groupe sarrautien bannit l’individu déviant. La mère le jette hors du logis, l’ami le frappe par derrière, plus rien n’est fiable dans ce monde en perpétuel remous qui déclenche en moi un type d’émotion nerveuse comparable à celle de la musique de Wagner.

Mon prochain billet, traitant d’un sujet voisin, s’intitulera « Sarraute et la Walkyrie ».

Rien de plus drôle que le texte de Robert Walser “J’ai pris le nom de Tannhäuser » (Ce que je peux dire de mieux sur la musique, Zoé, 2019). Il s’affuble de ce nom comme d’un déguisement de carnaval et attable le chevalier wagnérien devant une paire de saucisses aux pommes de terre entourées de choucroute. Comme si Tannhäuser n’était pas trop tourmenté par ses amours sublimes ou vénusiennes pour s’occuper de charcuterie.

Rien de plus drôle que le texte de Robert Walser “J’ai pris le nom de Tannhäuser » (Ce que je peux dire de mieux sur la musique, Zoé, 2019). Il s’affuble de ce nom comme d’un déguisement de carnaval et attable le chevalier wagnérien devant une paire de saucisses aux pommes de terre entourées de choucroute. Comme si Tannhäuser n’était pas trop tourmenté par ses amours sublimes ou vénusiennes pour s’occuper de charcuterie.

Mais peut-être Walser ne croit-il pas si bien dire, car Tannhäuser a en commun avec lui un côté inadapté, intempestif. À l’acte II de l’opéra, lors du solennel concours de chant chez le landgrave, Tannhäuser, oubliant ses résolutions sublimes, ne peut se retenir de claironner de manière de plus en plus scandaleuse son éloge de l’amour charnel. C’est irrépressible, et seule l’intervention de sa divine fiancée Elizabeth lui évitera d’être transpercé par l’épée de ses pairs. Tout cela se produit avec cette intensité explosive de la musique de Wagner qu’aucune littérature ne peut égaler.

« C’est pas ça c’est pas ça, me jacasse une pie de derrière les bambous : au troisième acte Tannhäuser se repent de sa sortie malséante, alors que la faute et le repentir ne sont pas du tout du ressort de Robert Walser. Walser est un gamin moqueur, et va-t-en chercher une once de moquerie chez Wagner ».

« C’est pas ça c’est pas ça, me jacasse une pie de derrière les bambous : au troisième acte Tannhäuser se repent de sa sortie malséante, alors que la faute et le repentir ne sont pas du tout du ressort de Robert Walser. Walser est un gamin moqueur, et va-t-en chercher une once de moquerie chez Wagner ».

Reste que Tannhaüser est un être foncièrement instable qui, lorsqu’il est dans les bras de Vénus rêve de s’en évader, et lorsqu’il est sur le point de se fiancer à la chaste Elizabeth chante frénétiquement l’amour de Vénus. C’est cette manière de ne jamais être où il faudrait qui me le rapproche de Walser, compris, la pie ? Laisse-moi picorer ma pitance où ça me chante et retourne à tes bijoux volés.

Car cette inconséquence de Tannhäuser me réjouit beaucoup, comme me plaît la confrontation du maître de Bayreuth à l’insaisissable petit elfe de Bienne. C’est tout ce que je peux dire cet été sur ces deux Wa – – er, sans documents, à l’ombre de mon noisetier qui se balance.

C’est tout ? Non, car je me souviens soudain d’une mise en scène de Castellucci, avec une Vénus que tout amateur de charcuterie adorera : https://www.youtube.com/watch?v=0D5hByvNlvc

A propos du livre de Robert Walser, lien vers ma récente note de lecture pour La Cause Littéraire : http://www.lacauselitteraire.fr/ce-que-je-peux-dire-de-mieux-sur-la-musique-robert-walser-par-nathalie-de-courson

Il y a des amies à éclipses qui, sans être le moins du monde dédaigneuses, interposent entre elles et moi un petit nuage blanc qu’elles dissipent ensuite affectueusement.

R. répond rarement à mes courriers, mais elle me propose soudain un restaurant original, règle intégralement la note, rit à toutes mes plaisanteries, me comble de compliments sincères qui me prouvent indéniablement qu’elle me voit « du bon côté ». Et j’ai l’impression d’être l’enfant d’une diva qui, entre deux tournées, couvre sa fille chérie de baisers parfumés et de cadeaux exotiques.

V. ma soeur/cousine/amie d’enfance est chaleureuse, mais certains des regards qu’elle pose sur moi me rappellent le commentaire de maman quand j’avais trente-cinq ans, un tee-shirt panthère, et pas encore d’enfant : « Nathalie est presque fraîche ».

Je me garderai d’imaginer quel « presque » je suis devenue pour ma sœur/cousine/amie d’enfance, et je me garderai en général d’imaginer les « presque » de mes amies, me souvenant de Pascal : « Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde » (Pensées, éd. Le Guern, 655).

A suivre.

Il est évident que, comme il existe des airs de famille, il existe des « airs d’âge ». Chaque âge de la vie donne aux yeux, aux bouches, aux voix, à l’ensemble des gestes et des attitudes quelque chose de commun. Cette vérité me déplaît un peu, car en observant les gens devant les tableaux du musée je n’aimais pas beaucoup l’air de mon âge, assez largement représenté : petite bouche avertie et plis aux coins des yeux qui disent : « Je sais tout et on ne m’en contera pas ». Mais il y avait dans le musée d’autres espèces d’airs qui m’ont distraite du mien : airs adolescents, airs de plusieurs continents, airs mâles, airs femelles, airs peu genrés, airs de qui regarde le titre avant le tableau, airs de qui se gratte les yeux sous les lunettes, airs de qui photographie les tableaux sans les regarder et dit “pardon » pour qu’on se pousse, airs de couples qui se regardent plus qu’ils ne regardent dans la même direction, airs de maris qui font un cours d’histoire de l’art à leur femme, airs de mères de famille qui font des cours à leurs enfants, airs de femmes trentenaires qui lorgnent les enfants qu’elles voudraient ou ne voudraient pas avoir en critiquant la mièvrerie de leur mère, air de sexagénaire qui, oubliant les tableaux, jette sur ses voisins un coup d’oeil de pie…

Dans l’excellente émission Les pieds sur terre de France culture, au cours de la série « Ma fille sous influence », Hafsa raconte qu’à 15 ans : « On a monté un projet… On a voulu faire comme le Bataclan…Voilà… On s’est dit pourquoi pas tuer le plus de personnes… ceinture d’explosifs pourquoi pas… Mourir en martyr ça fait rêver tout le monde, quoi ». Ces propos n’étaient pas tenus sur un ton provocant mais prononcés comme des évidences, ponctués de légers rires adolescents, comme si elle projetait d’aller danser en boîte de nuit.

J’ai relu tout à l’heure le poème des Orientales intitulé « L’Enfant », inspiré des massacres de Chio par les Turcs. Dans l’île, « tout est ruine et deuil » :

« Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,/Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois/Un chœur dansant de jeunes filles. »

On sait que seul subsiste près des murs noircis de Chio un bel enfant auquel le poète propose, pour essuyer ses pleurs, un lys bleu, un fruit du tuba, un oiseau merveilleux, et qu’au dernier vers l’enfant répond ces huit monosyllabes en rafale de mitraillette: « Je veux de la poudre et des balles ».

Mais qu’écrirait Victor Hugo en entendant Hafsa ? Habitué à toutes sortes de déformations et difformités, il aurait pourtant, je crois, du mal à saisir dans ses réseaux d’antithèses ce “viva la muerte” folâtre.

Au moment où je termine ce billet j’apprends qu’un nouvel attentat a eu lieu à Tunis.

Il arrive qu’un exil aille à la rencontre d’un autre exil, et il est temps que je parle de « La migration des mots », bel article d’Amina Saïd dans la revue Apulée, placé sous l’épigraphe de Claude Esteban :

Il arrive qu’un exil aille à la rencontre d’un autre exil, et il est temps que je parle de « La migration des mots », bel article d’Amina Saïd dans la revue Apulée, placé sous l’épigraphe de Claude Esteban :

Seule l’expérience assidûment vécue d’une étrangeté, dirai-je d’une altérité à sa propre langue, peut rendre compte, au plus profond de l’esprit, de la notion d’exil.

Amina Saïd, en traduisant l’écrivain philippin Francisco Sionil José, a choisi de s’exiler dans la langue d’un autre dont elle ne connaît pas l’univers culturel. Elle y est prédisposée : émigrée dans sa langue maternelle, le français, elle a grandi à Tunis où elle parle le tunisien, apprend dès l’école primaire l’arabe classique, puis étudie la littérature américaine à Paris. “L’épreuve de l’étranger » ne lui fait donc pas peur.

L’auteur auquel elle a choisi de se marier par la traduction – car la traduction est une sorte de mariage – écrit en anglais, un anglais teinté des langues qui ont façonné son imaginaire: l’ilokano, sa langue maternelle oubliée mais intérieurement présente (j’ai appris à cette occasion que les Philippines comptent sept mille îles et une centaine de langues) ; et le tagalog, langue nationale depuis 1937, mâtinée d’anglais à Manille sous le nom de « taglish ». Cet anglais philippin porte les traces de la présence ancienne des Chinois, et bien sûr des trois siècles de colonisation espagnole, de 1571 à 1898. Francisco Sionil José a eu à cœur d’imprimer dans sa langue d’écriture les traces de l’histoire mouvementée de son pays et Amina Saïd l’a bravement suivi. Elle raconte comment elle a traduit une suite de cinq romans, La Saga de Rosales (près de 2000 pages en tout, ai-je calculé), non seulement en s’entourant des dictionnaires appropriés, mais en rencontrant sur place l’auteur et nombre d’écrivains, et en découvrant les paysages et les lieux qui ont nourri Francisco Sionil José : « et je parvins à discerner, par exemple, la nuance de vert d’une rizière ou l’odeur du copra » (amande de coco), choses inaudibles, inexpliquées, mais si importantes pour saisir un auteur. Cet article s’achève sur une citation de Pablo de Santis : « Tout peut être traduit excepté la façon dont une oeuvre se tait ; et pour cela il n’existe aucune traduction possible ».

L’auteur auquel elle a choisi de se marier par la traduction – car la traduction est une sorte de mariage – écrit en anglais, un anglais teinté des langues qui ont façonné son imaginaire: l’ilokano, sa langue maternelle oubliée mais intérieurement présente (j’ai appris à cette occasion que les Philippines comptent sept mille îles et une centaine de langues) ; et le tagalog, langue nationale depuis 1937, mâtinée d’anglais à Manille sous le nom de « taglish ». Cet anglais philippin porte les traces de la présence ancienne des Chinois, et bien sûr des trois siècles de colonisation espagnole, de 1571 à 1898. Francisco Sionil José a eu à cœur d’imprimer dans sa langue d’écriture les traces de l’histoire mouvementée de son pays et Amina Saïd l’a bravement suivi. Elle raconte comment elle a traduit une suite de cinq romans, La Saga de Rosales (près de 2000 pages en tout, ai-je calculé), non seulement en s’entourant des dictionnaires appropriés, mais en rencontrant sur place l’auteur et nombre d’écrivains, et en découvrant les paysages et les lieux qui ont nourri Francisco Sionil José : « et je parvins à discerner, par exemple, la nuance de vert d’une rizière ou l’odeur du copra » (amande de coco), choses inaudibles, inexpliquées, mais si importantes pour saisir un auteur. Cet article s’achève sur une citation de Pablo de Santis : « Tout peut être traduit excepté la façon dont une oeuvre se tait ; et pour cela il n’existe aucune traduction possible ».

Cette résignation est peut-être la meilleure compagne du traducteur.

Les mouches que gobe l’hirondelle n’ont pas le même goût ici et là-bas.

Le Jerez que je bois en Espagne hispanise mon gosier, mes lèvres, mon palais et mes cordes vocales.

***

« Je suis nulle »

Très rarement j’entends un homme dire « je suis nul », et assez souvent une femme : « Je suis nulle en… », « Je suis nulle pour … » (Variante : “Je suis pas douée pour”).

— Evite bien ces mots qu’emploient même les femmes que tu estimes, me dis-je in petto, car d’aucuns seront trop contents de te croire sur parole.

***

Quand j’entends…

Quand j’entends des phrases comme : « C’est honteux qu’on donne tant pour ceci et rien pour cela », je veux examiner si le ceci et le cela sont comparables avant de m’indigner.

Quand j’entends Anne Cheng parler d’appartenance et non d’identité je me réjouis. J’appartiens à la France, à l’Espagne, à l’Angleterre, à Balzac, Pirandello, Dostoïevski, Walser, Wagner…

Quand j’entends Anne Cheng remercier l’école française qui l’a formée, car rendre hommage à ses maîtres est un rite confucéen et salutaire, je m’attriste d’avoir exercé une profession aujourd’hui si dévalorisée.

Lien vers la leçon inaugurale d’Anne Cheng au Collège de France :

“La Chine pense-t-elle ?” : https://www.youtube.com/watch?v=OYt4ofi4Mgg