-

Alertez-moi à chaque nouvelle publication

Catégories

-

Articles récents

Archives

- décembre 2025

- novembre 2025

- octobre 2025

- septembre 2025

- août 2025

- juillet 2025

- juin 2025

- mai 2025

- avril 2025

- mars 2025

- février 2025

- janvier 2025

- décembre 2024

- novembre 2024

- octobre 2024

- septembre 2024

- août 2024

- juin 2024

- mai 2024

- avril 2024

- mars 2024

- février 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- novembre 2023

- octobre 2023

- septembre 2023

- août 2023

- juillet 2023

- juin 2023

- mai 2023

- avril 2023

- mars 2023

- février 2023

- janvier 2023

- décembre 2022

- novembre 2022

- octobre 2022

- septembre 2022

- août 2022

- juillet 2022

- juin 2022

- mai 2022

- avril 2022

- mars 2022

- février 2022

- janvier 2022

- décembre 2021

- novembre 2021

- octobre 2021

- septembre 2021

- août 2021

- juillet 2021

- juin 2021

- mai 2021

- avril 2021

- mars 2021

- février 2021

- janvier 2021

- décembre 2020

- novembre 2020

- octobre 2020

- septembre 2020

- août 2020

- juillet 2020

- juin 2020

- mai 2020

- avril 2020

- mars 2020

- février 2020

- janvier 2020

- décembre 2019

- novembre 2019

- octobre 2019

- septembre 2019

- août 2019

- juillet 2019

- juin 2019

- mai 2019

- avril 2019

- mars 2019

- février 2019

- janvier 2019

- décembre 2018

- novembre 2018

- octobre 2018

- septembre 2018

- août 2018

- juillet 2018

- juin 2018

- mai 2018

- avril 2018

- mars 2018

- février 2018

- janvier 2018

- décembre 2017

- novembre 2017

- octobre 2017

- septembre 2017

- août 2017

- juillet 2017

- juin 2017

- mai 2017

- avril 2017

- mars 2017

- février 2017

- janvier 2017

- décembre 2016

- novembre 2016

- octobre 2016

- septembre 2016

- août 2016

- juillet 2016

- juin 2016

- mai 2016

- avril 2016

- mars 2016

- février 2016

- janvier 2016

- décembre 2015

- novembre 2015

- octobre 2015

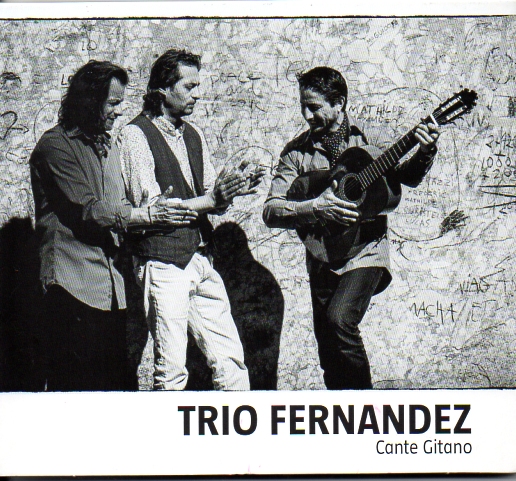

Un air dans la tête

Dans mon enfance en Espagne, les femmes chantaient en faisant le ménage et les hommes chantaient sur les chantiers. J’ai encore entendu il y a quelques années à Mérida des techniciens qui installaient le festival de théâtre en chantant et cela m’a soudain emplie de nostalgie heureuse. En France, les maçons sifflent moins qu’avant et plus personne ne chante en travaillant.

Sur le chemin du marché Richard Lenoir, je joue aujourd’hui à me demander quels sont les gens qui ont une musique dans la tête. Je ne compte pas ceux qui ont des écouteurs dans les oreilles car je cherche, dans les démarches et les regards, ce qui révèle une musique intérieure. Une femme asiatique avance en balançant légèrement la tête, un peu béatement peut-être, mais je suis sûre qu’elle a un air précis dans la tête. J’en vois une autre qui marche d’un pas si décidé que je jurerais que sa crainte de faire la queue chez le poissonnier n’a pas le moindre arrière-plan musical.

Moi, j’ai presque toujours une musique dans la tête. Ce sont souvent certains airs de Don Giovanni que je massacre pour les adapter à mon pas rapide, et que mes mandibules accompagnent en jouant des castagnettes comme les cigales. Ce n’est pas forcément associé à de la joie de vivre et ressemblerait à une notation que j’ai lue dans Edgar Poe : “C’est une chose tout à fait ordinaire que d’avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée par une espèce de tintouin, par le refrain d’une chanson vulgaire ou par quelques lambeaux insignifiants d’opéra » (Le Démon de la perversité). Le « tintouin » n’est pas dans mon cas aussi impérieux que pour le narrateur d’Edgar Poe ; c’est plutôt une musique de fond, un bourdon auquel peuvent se superposer et se déplacer toutes sortes de pensées tristes ou gaies.

Je me souviens maintenant d’un beau passage de l’autobiographie d’Amos Oz qui m’a frappée il y a une quinzaine d’années : dans son kibboutz, le jeune garçon tombe amoureux de sa future femme, Nilli, principalement parce qu’elle a en permanence une musique en tête, ce qui représente pour lui – dont la mère vient de mourir de mélancolie – le summum de la joie de vivre :

Je me souviens maintenant d’un beau passage de l’autobiographie d’Amos Oz qui m’a frappée il y a une quinzaine d’années : dans son kibboutz, le jeune garçon tombe amoureux de sa future femme, Nilli, principalement parce qu’elle a en permanence une musique en tête, ce qui représente pour lui – dont la mère vient de mourir de mélancolie – le summum de la joie de vivre :

C’était sans doute de famille. Riva, par exemple, la mère de Nilli, pouvait entendre de la musique dans sa tête même quand il n’y en avait pas. Et Sheftel, le bibliothécaire, chantait en arpentant le kibboutz en tricot de peau gris, il chantait en jardinant, en transportant de gros sacs sur le dos, et quand il vous disait « ça s’arrangera », il y croyait de toute son âme : ne vous inquiétez pas, ça s’arrangera, bientôt.

Le pensionnaire de quinze ou seize ans que j’étais considérait cette joie rayonnante comme l’on admire la pleine lune : lointaine, inaccessible, mais fascinante et rafraîchissante.

Qui sait si dans les jardins où elle déambule aujourd’hui, l’âme du chaleureux Amos Oz n’a pas retrouvé la joie des chants de Riva et de Sheftel ?

Publié dans Non classé

3 commentaires

Petites notes de février

Iftikhar

Je garde le souvenir d’un haïku écrit par la petite Iftikhar, élève de 6ème :

le monde est beau

les gens riches

les gens pauvres

Je l’ai rencontrée six ou sept ans plus tard dans la rue, voilée de noir, sans un cheveu qui dépassait, l’air heureux, glorieux, même.

Deux petites notes autour d’Edgar Poe

Il m’arrive de temps en temps de penser avec effroi à l’étrange et pensif narrateur du conte Bérénice qui, contemplant sa cousine et fiancée, croit que « toutes ses dents étaient des idées ».

Des idées ! Ah ! voilà la pensée absurde qui m’a perdu ! des idées ! — ah ! voilà donc pourquoi je les convoitais si follement ! Je sentais que leur possession pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison.

(J’ai plutôt l’impression aujourd’hui d’être entourée de gens dont toutes les idées sont des dents, ce qui m’effraie d’une autre manière.)

Mon amie Tatiana voit la psychanalyse et la littérature comme deux montagnes jumelles escarpées. Je me suis longtemps demandé s’il y a un téléphérique pour passer de l’une à l’autre. Aujourd’hui il me semble que c’est plutôt un fil invisible, un cours d’eau souterrain en pointillés, ou une route comme celles qu’affectionne Edgar Poe :

Le sol était singulièrement ondulé ; et, depuis une heure, le chemin, comme s’il voulait se maintenir à l’intérieur des vallées, décrivait des sinuosités si compliquées, qu’il m’était actuellement impossible de deviner dans quelle direction était situé le joli village de B…, où j’avais décidé de passer la nuit. Le soleil avait à peine « brillé », strictement parlant, pendant la journée, qui pourtant avait été cruellement chaude. Un brouillard fumeux, ressemblant à celui de « l’été indien », enveloppait toute chose et ajoutait naturellement à mon incertitude.

(Le Cottage Landor, Histoires grotesques et sérieuses, traduction de Baudelaire)

Gros mots

Il n’y a plus grand monde qui s’exclame en France « purée » au lieu de « putain », ou “mercredi » au lieu de « merde ». De même qu’on ne s’exclame plus en Espagne “joroba” (bosse) à la place de « joder » (verbe baiser), ni « ostra » (huître) à la place de “hostia ».

Mais on a gardé en Espagne l’usage de profaner exclamativement les hosties. La langue fait surgir le tréfonds chrétien que les mœurs tendent à effacer. La France laïque et crue a pour sa part oublié « pardieu », « tudieu » et « palsambleu ».

Je plaide donc pour le retour de « Ventre Saint-Gris », juron préféré de Henri IV, euphémisme obscur de « ventredieu » mêlé de « vendredi saint » ou de « ventre du Saint-Esprit » (Wiktionnaire).

Publié dans Non classé

4 commentaires

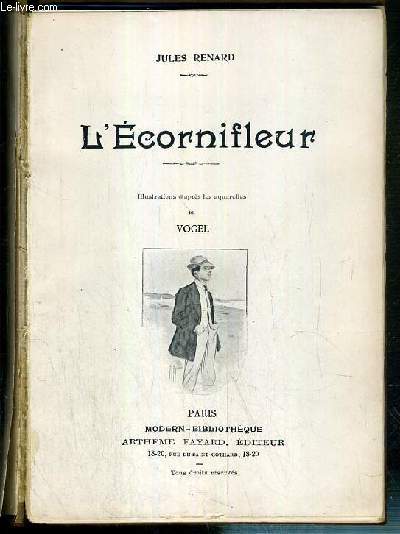

Graphomanie

J’ai tendance à multiplier les nids d’écriture : carnet transportable ; cahier à spirales et marge où je peux ajouter, retrancher, souligner, changer de couleur, amorcer des classements ; doc word d’ordinateur qui permet de tourner et retourner les phrases ; blog patte de mouette où je reprends certains textes des docs word eux-mêmes issus des cahiers à spirales après un passage par les carnets transportables. Je les appelle « nids » parce qu’il y a une idée de logement, mais ce sont plutôt des réserves gigognes où je puise des textes que je vais ou non transformer.

Souvent je ne fais que recopier sur un cahier ce que j’ai déjà noté sur un autre, et à force de recopier je ne sais pas si je radote, trépigne, ou creuse dans ma tête une niche invisible.

Quand je ne savais pas encore écrire, j’aimais déjà toucher les crayons. J’avais des familles et des jardins d’enfants de crayons de couleur de plusieurs tailles et je m’isolais pour les ordonner et leur donner des prénoms.

Il y a des gens dont les idées viennent en parlant, qui ont besoin d’un auditoire pour les développer dans leurs méandres, ramifications et emboîtements ; et d’autres gens qui ont le besoin inverse de penser seuls et en écrivant.

Il y a des gens dont les idées viennent en parlant, qui ont besoin d’un auditoire pour les développer dans leurs méandres, ramifications et emboîtements ; et d’autres gens qui ont le besoin inverse de penser seuls et en écrivant.

Jules Renard dit dans son Journal qu’écrire est le meilleur moyen de parler sans être interrompu (je l’ai recopié dans plusieurs cahiers et l’ai peut-être déjà dit sur ce blog). Il était le dernier de sa fratrie, pas très aimé de sa mère, ne s’aimant pas beaucoup lui-même tout en voulant que sa parole soit très écoutée et très notoire, avec cette dédicace de sa première oeuvre, Crime de village, à son “cher papa” :

Laisse-moi t’offrir ces quelques pages de collégien, manuscrites depuis si longtemps, imprimées enfin pour toi seul. Surtout ne les montre à personne. Seul tu peux, comme papa et comme camarade, avoir le courage de les lire et de les trouver passables.

Bien à toi. Renard

Un homme complexe, ce Renard qui se trouvait méchant car il était aussi roux que l’animal dont il porte le nom. Un homme “difficile à connaître”, dit de lui Léon Guichard, dans l’Introduction à ses Oeuvres en Pléiade. J’aurais pu aussi intituler ce billet “Le Cloporte” ou “Coquecigrues” en hommage à Jules Renard et à ses drôles de titres.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Les métiers d’attendre

Il y a des métiers où il faut attendre : gardien, policier, soldat, commerçant… Il est dur pour un gardien (ou un soldat) qui attend longtemps d’être au vif de lui-même au moment où surgit l’événement qui justifie son attente (cela a été abondamment traité en littérature), et il est dur quand on est commerçant de ne pas montrer qu’on attend (cela est moins souvent traité). Seul un mendiant se doit de montrer qu’il attend, c’est pourquoi il est si dur d’être mendiant.

Il y a des métiers où on fait attendre : caissier, restaurateur, employé de Pôle emploi, de la Poste, des Impôts, de toutes les Administrations, de tous les Hôpitaux, de toutes les Gares, de tous les Aéroports… Il est presque aussi dur, du moins au début et si on a un tempérament nerveux, de faire face à l’impatience de ceux qu’on fait attendre que d’être celui qui attend.

Combien de choses peut-on attendre à la fois, pour les espérer ou pour les redouter ? J’ai souvent l’impression de vivre d’attentes superposées sans jamais occuper le présent. Et c’est Pascal qui me vient à l’esprit (fragment 43) :

Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas les nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient. (…) C’est que le présent d’ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu’il nous afflige, et s’il nous est agréable nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n’avons aucune assurance d’arriver. (…) Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais.

Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas les nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient. (…) C’est que le présent d’ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu’il nous afflige, et s’il nous est agréable nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n’avons aucune assurance d’arriver. (…) Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais.

Publié dans Non classé

3 commentaires

Expressions que je ne veux plus employer

– « Comme par hasard » ; « Ben voyons », avec un sourire ironique.

– « Voilà », comme pour dire : « Vous m’avez compris », au lieu d’achever sa phrase.

(À suivre)

Je souhaite bannir ces mots car notre époque confuse exige un discours explicite et complet.

Je suis également hostile au pseudonyme quand on émet une opinion en public.

— Ça c’est sec, susurre-t-on ici et là.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Dernières notes autour d’Obiégly

Empêchement

Ses personnages ont besoin d’un empêchement qui n’est peut-être que ce qui la stimule elle-même pour écrire. La « puce électronique » dans le cerveau du narrateur de son dernier roman, Une Chose sérieuse, désactivée le dimanche, le pousse à déverser son récit ce jour-là. Peu importe que cette puce ait « réellement » été implantée par la tyrannique Chambly ou que le narrateur paranoïaque se l’imagine : il lui faut l’idée d’une puce empêcheuse pour écrire.

Voir si la fonction de cet empêchement a un rapport quelconque avec la « complication » dont Henry James a besoin pour narrer.

Comme un chien

« Ce livre est comme un chien que j’ai rencontré une fois », dit Gaëlle Obiégly sur la quatrième de couverture d’Une chose sérieuse. Elle seule sait exactement ce qu’elle veut dire par là. Je n’ai pas souvent emmené ma chienne Tila au marché car elle s’enivrait des odeurs qui lui foisonnaient dans les narines : poissons, viandes, fleurs, fromages, épices, gens qui passent… On ne la tenait plus. Si Tila avait écrit ses mémoires, quelle syntaxe pour lier toutes ces odeurs et pour traduire son conflit entre l’ivresse envahissante et le désir faiblissant d’obéir à son maître ?

Un livre « comme un chien », je l’imagine confus, sautant, mordant, odorant, prêt à lâcher son maître.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Lire et relire

Mon amie Marie-Paule citait l’autre jour un passage de Sonietchka, nouvelle de Ludmilla Oulitzkaïa :

Pendant vingt années, de sept à vingt-sept ans, Sonietchka avait lu presque sans discontinuer. Elle tombait en lecture comme on tombe en syncope, ne reprenant ses esprits qu’à la dernière page du livre (…) Les nobles souffrances de Natacha Rostov au chevet du prince André mourant avaient la même authenticité que le chagrin déchirant qu’éprouva sa soeur lorsqu’elle perdit sa petite fille de quatre ans…

Oscar Wilde disait que la mort du Lucien de Rubempré de Balzac était le plus grand drame de son existence (jusqu’à ce que, remarque Proust, la vie lui distribue des chagrins bien plus cruels). Ai-je jamais lu de cette manière ? Peut-être « tombais-je en lecture » dans l’enfance et l’adolescence, mais je ne me reconnais plus aujourd’hui dans ces lecteurs qui abandonnent le monde pour se jeter dans des personnages.

J’ai toujours du mal à entrer dans un livre et à me concentrer ensuite sur ce que je lis. Mon attention se dissipe et il n’est pas rare que je doive reprendre le même paragraphe trois ou quatre fois. D’autres abandonneraient mais je ne sais pas pourquoi je m’accroche. D’ailleurs, je relis mieux que je ne lis. Enfant, les auteurs que je désirais le plus découvrir étaient ceux de mes dictées, après que j’avais accompli le triple travail qui consistait à écouter, copier, relire tout haut et tout bas. Plus tard, j’ai exercé un métier qui exigeait de réétudier les mêmes œuvres et je ne me suis jamais ennuyée à reprendre L’Avare ou Les Fleurs du Mal. Je n’avais absolument pas l’impression de radoter comme certains parents d’élèves semblaient le suggérer (« quoi, encore des classiques »). Combien de fois Michel Butor a-t-il relu La Comédie Humaine avant d’en tirer les trois tomes de ses Improvisations sur Balzac ?

Les voix de Molière, de Baudelaire et d’autres m’ont façonnée autant que celle de maman, et aussi longtemps que j’aurai des yeux je n’en finirai pas de les retrouver, de me les incorporer et de les croiser avec des voix plus récentes pour en entendre les résonances.

Et voici que je tombe hier soir sur ces phrases de Gérard Macé :

Et voici que je tombe hier soir sur ces phrases de Gérard Macé :

Un des grands plaisirs de la lecture nous est offert, quand le livre s’ouvre de lui-même à la bonne page. Par chance, quand il s’agit d’un livre qu’on découvre, et nous accueillons alors avec faveur cet heureux hasard, quand nous n’éprouvons pas le besoin d’interpréter. Par habitude quand c’est un livre déjà lu, dont le dos se souvient de notre présence insistante, d’une attention plus soutenue à tel endroit, du poids de notre corps sur tel passage, et qui s’ouvre donc en retrouvant un pli de notre mémoire, dont certains objets sont les gardiens tutélaires ou les dieux lares (p.88).

Peut-on mieux le dire ?

Publié dans Non classé

Un commentaire

Un autre gilet

Je ne parle pas des Français en colère mais des personnes qui pour leur travail portent un gilet jaune fluorescent : caristes, magasiniers, ouvriers des chantiers, jardiniers, éboueurs… Depuis novembre dernier on ne les regarde plus de la même manière. Ou plutôt : on commence à les regarder. Par analogie et un peu distraitement.

J’ai rencontré l’autre jour avenue Parmentier un agent de propreté qui répandait du gravier sur le trottoir. Grand, mince, noir. Mon âge canonique me permet de m’arrêter dans la rue pour parler aux hommes jeunes et beaux. Je lui demande : « C’est du sel ? Il va y avoir du gel ? » Il me répond avec un sourire : « Oui, du sable et du sel, pour ne pas glisser. » Enhardie par sa gentillesse, je le taquine un peu : « Il y a des gens qui vous prennent pour un manifestant ? » Il dit sans quitter son sourire : « Oui, mais moi j’ai mon gilet à l’intérieur. »

« Gilets de haute visibilité », appelle-t-on techniquement ces vêtements pour travailleurs invisibles qui portent un autre gilet à l’intérieur.

Publié dans Brèves rencontres

Un commentaire

Habiter son patronyme

Balzac évoque le cas d’un noble qui sous la Terreur changea son nom quand, pour gagner trois francs, il se fit imprimeur de presse et tira le décret le condamnant à mort. Il reprit toutefois sa particule lorsqu’il devint « éloquent député » de la Restauration. « On doit avoir l’esprit de son état, quand on en prend un », en conclut Balzac avec pragmatisme.

Mais sans s’arrêter à des questions de ce type, Balzac ajoute pour répondre à des accusations sur son propre nom :

J’irai plus loin : je dirai que, si je m’appelais Manchot ou Mangot, que mon nom me déplût, ou ne fût pas sonore et facile à prononcer (…), je suivrais l’exemple de Voltaire, de Molière, et d’une foule de gens d’esprit.

(Procès du Lys dans la Vallée, bib. de la Pléiade, p. 930).

Balzac aurait pris un pseudonyme si son nom lui avait déplu mais il existe aussi des écrivains qui choisissent d’assumer un patronyme déplaisant. Michel Butor explique que le mot “butor » vient du latin « botaurus ». On l’appelle « oiseau-taureau » car, peuplant les marais, il pousse une sorte de mugissement lorsqu’il enfonce sa tête dans la vase. Son nom ornithologique complet est : « botaurus stellaris », oiseau taurin et parcouru d’étoiles…

Mais « butor ! », passé de mode aujourd’hui, était dans l’enfance de l’écrivain une injure violente :

Un butor voulait dire un individu très mal élevé, qui parle trop fort, qui n’a aucune délicatesse, etc. Évidemment, j’ai fait très attention à ne pas mériter cette insulte. Mais quand j’étais enfant, j’ai eu des plaisanteries sur mon nom et j’en ai beaucoup souffert.

Et il continue :

J’ai pris mon nom par les cornes et je l’ai revendiqué ! Je me souviens très bien quand j’ai publié à la NRF une note de lecture, Jean Paulhan m’avait dit : « Naturellement, vous prenez un pseudonyme ? Et j’ai dit : « Non, je m’appelle Butor ».

Il me semble souvent courageux de s’accommoder du nom de famille qui vous est échu et j’ai beaucoup d’admiration pour les personnes qui, comme Michel Butor, l’habitent en “gens d’esprit ».

Mais à peine ai-je abordé une infime partie de cette question du patronyme, si vaste et si sensible à chacun, que je souhaite bifurquer vers un éloge des éditions Marcel le Poney d’où j’ai tiré mes citations de Butor. Cette maison, dirigée par Kristell Loquet, est consacrée aux entretiens qu’elle mène avec divers écrivains et artistes :

Mais à peine ai-je abordé une infime partie de cette question du patronyme, si vaste et si sensible à chacun, que je souhaite bifurquer vers un éloge des éditions Marcel le Poney d’où j’ai tiré mes citations de Butor. Cette maison, dirigée par Kristell Loquet, est consacrée aux entretiens qu’elle mène avec divers écrivains et artistes :

A rebours de l’idée selon laquelle l’écriture ne toucherait pas à la vie ni à sa foule de contingences, il y a celle, autrement plus heureuse, qu’elle puisse y rencontrer sa propre incarnation. La vie de l’écrivain jusqu’en ses annexes (…) révèle l’œuvre écrite dans sa justesse en lui donnant matière : c’est ce qui fait toute la vertu de cette approche par le vécu singulier.

Je reparlerai un jour des trésors que renferment divers volumes des éditions Marcel le Poney. Contentons-nous de dire pour l’instant qu’il faudrait faire de “l’entretien” un genre littéraire particulier, tant ceux que mène Kristell Loquet contiennent d’intelligence et de poésie. http://www.marcel-le-poney.com/

Publié dans Non classé

Un commentaire