Robert Walser, avant son internement à l’asile de Herisau, a écrit pendant des années au crayon, sur des supports de fortune, des petits textes qu’il appelait ses « rédactions » :

Ce que j’appelle une rédaction est toujours constitué, grosso modo, de ce que je recueille en vaguant au sein d’un grand cercle auquel, un peu comme on forme une balle, je soustrais tout ce qui me paraît convenir, l’assortissant en un petit cercle. (Le Territoire du crayon, p. 116.)

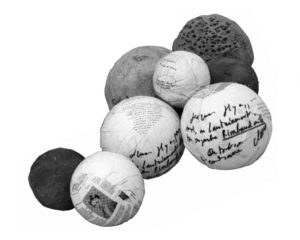

On pourrait croire, en lisant cela, qu’il est l’oncle (si toutefois Walser peut être un oncle) d’un poète et « fabricant de boules » que j’admire aussi : Jean-Luc Parant. Mais ce rapprochement est superficiel. La seule chose qui les réunit, c’est une insolence enfantine (quoique plus rusée qu’enfantine, ou enfantinement rusée), et surtout une grande liberté de création. Pour le reste, ils évoluent dans des sphères totalement différentes et leurs opérations sont opposées. Les textes de Walser sont décousus, jamais les mêmes : sa syntaxe est inventive, ses images inattendues et variées – cette balle n’étant chez lui qu’une comparaison fugitive – et les petites rédactions qu’il forme dans sa tête préludent à son silence définitif. Walser, avec sa verve juvénile, « soustrait » et se soustrait, alors que Parant additionne et roule avec ses mains de vraies boules de cire ou de terre avec une même constance, une même obsession. Sa pratique de “fabricant de boules” s’ajoute à une pratique tout aussi répétitive d’écrivain, sans la recouper car ses boules ne contiennent pas souvent des mots. C’est par cette addition d’éléments semblables que son œuvre prend sens, avec le désir qu’à l’instar du mouvement des planètes, ses milliers de boules et de phrases sur les yeux le portent vers l’infini.

Mais ce rapprochement est superficiel. La seule chose qui les réunit, c’est une insolence enfantine (quoique plus rusée qu’enfantine, ou enfantinement rusée), et surtout une grande liberté de création. Pour le reste, ils évoluent dans des sphères totalement différentes et leurs opérations sont opposées. Les textes de Walser sont décousus, jamais les mêmes : sa syntaxe est inventive, ses images inattendues et variées – cette balle n’étant chez lui qu’une comparaison fugitive – et les petites rédactions qu’il forme dans sa tête préludent à son silence définitif. Walser, avec sa verve juvénile, « soustrait » et se soustrait, alors que Parant additionne et roule avec ses mains de vraies boules de cire ou de terre avec une même constance, une même obsession. Sa pratique de “fabricant de boules” s’ajoute à une pratique tout aussi répétitive d’écrivain, sans la recouper car ses boules ne contiennent pas souvent des mots. C’est par cette addition d’éléments semblables que son œuvre prend sens, avec le désir qu’à l’instar du mouvement des planètes, ses milliers de boules et de phrases sur les yeux le portent vers l’infini.