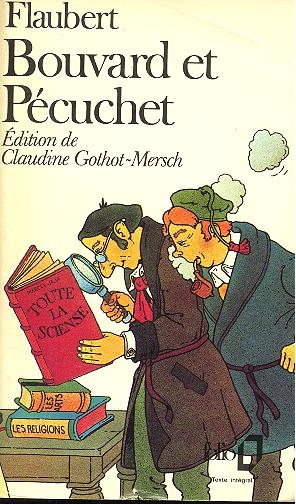

Je propose que ̶ sur le modèle de bovarysme ̶ on crée le mot bouvardisme : ce nom désignerait aujourd’hui l’attitude studieuse que l’on trouve souvent, à des degrés divers, dans le corps enseignant et chez certains publics d’expositions, attitude que favorisent notamment le développement des vols low cost, l’aspect de plus en plus pédagogique des sites visités, et l’inscription d’un nombre croissant de biens culturels au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Je propose que ̶ sur le modèle de bovarysme ̶ on crée le mot bouvardisme : ce nom désignerait aujourd’hui l’attitude studieuse que l’on trouve souvent, à des degrés divers, dans le corps enseignant et chez certains publics d’expositions, attitude que favorisent notamment le développement des vols low cost, l’aspect de plus en plus pédagogique des sites visités, et l’inscription d’un nombre croissant de biens culturels au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Quoiqu’il y ait dans l’avatar actuel du bouvardisme une soif anxieuse de connaissances, elle procède davantage d’une boulimie que du désir d’entrer profondément en résonance avec le monde : le bouvardisme est le contraire d’une attitude rêveuse ou attentive à la vie personnelle de l’esprit. Il contient plus de passion de connaître que de passion pour l’objet de la connaissance qui, comme chez Bouvard et Pécuchet, est variable et chancelant. (Terrible miroir que celui que nous tend ce roman : les personnages, dépourvus de boussole intime, sont à jamais incapables de tirer une substance nourricière de ce qu’ils ingurgitent, car toute connaissance dépendant d’une autre et l’annulant en même temps, rien ne se relie à rien, rien ne conduit à rien, aucun lieu n’ouvre sur un lieu plus vaste.)

J’inclurais aussi dans notre bouvardisme contemporain une résistance louable au discrédit actuel du savoir, qui mène à la volonté contraire d’être parfaitement précis, de ne pas perdre une date, une étymologie, une référence, et de faire le tour de chaque question avec une exhaustivité tatillonne et desséchante.

Son esprit sans activité originale ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort ; il s’encombre de leur forme intacte, qui, au lieu d’être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n’est qu’un corps étranger, un principe de mort.

Son esprit sans activité originale ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort ; il s’encombre de leur forme intacte, qui, au lieu d’être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n’est qu’un corps étranger, un principe de mort.