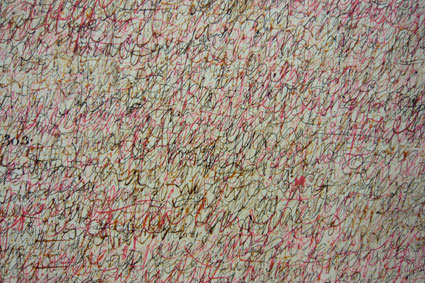

Dans mon cahier Kelly j’ai recopié ce fragment du Journal de Michel Chaillou :

Dans un livre d’écrivain la phrase traverse plein de petits sujets abandonnés en cours de route (…) Une grande œuvre est toujours hors-sujet, la langue déborde le sujet apparent, l’entraîne ailleurs. Où ? Elle ne sait.

Dans un livre d’écrivain la phrase traverse plein de petits sujets abandonnés en cours de route (…) Une grande œuvre est toujours hors-sujet, la langue déborde le sujet apparent, l’entraîne ailleurs. Où ? Elle ne sait.

Et aussitôt je pense à Robert Walser, l’écrivain promeneur auquel ces propos s’appliquent avec une évidence sans pareille. Personne plus que lui ne possède cet art d’être hors-sujet, de picorer et de délaisser à sa fantaisie des sujets réels, ou apparents, on ne sait. Prenons presque au hasard le premier paragraphe de La Promenade :

Un matin, l’envie m’étant venue d’aller me promener, je posai mon chapeau sur ma tête, plantai là ma chambre aux écritures ou aux revenants, et dégringolai l’escalier pour filer dans la rue. Sur le palier, une femme me croisa, elle avait l’air d’une Espagnole, d’une Péruvienne ou d’une Créole, et affichait je ne sais quelle majesté pâle, fanée.

Ces quelques lignes sont d’une éblouissante simplicité, et presque aussi étranges que le début de La Métamorphose de Kafka, à ceci près que l’homme qui prend son chapeau ne s’est pas transformé en cancrelat. Son “je” engageant et sa référence aux “écritures” l’identifient à un employé de bureau (Walser a été commis aux écritures dans une banque), ou à un écrivain, et plus précisément à Robert Walser, narrateur primesautier très familier de son auteur et de son lecteur. “Posai”, “plantai”, “dégringolai”, et “filer” lancent avec une vivacité joyeuse le départ en promenade, mais nous envoient au passage deux fusées qui retombent, deux “petits sujets abandonnés en cours de route” : les “revenants”, et la femme croisée sur le palier qui ne réapparaîtra plus dans l’histoire. Ce sont deux étincelles de temps et d’espace : un passé fantasmagorique que l’on abandonne, et un royaume exotique indéterminé, aboli, onirique, évoqué avec une miette de désinvolture : “je ne sais quelle majesté pâle, fanée”. Et la gaieté de Robert Walser se teinte d’une mélancolie à laquelle la fin du paragraphe suivant fera une brève allusion :

Ces quelques lignes sont d’une éblouissante simplicité, et presque aussi étranges que le début de La Métamorphose de Kafka, à ceci près que l’homme qui prend son chapeau ne s’est pas transformé en cancrelat. Son “je” engageant et sa référence aux “écritures” l’identifient à un employé de bureau (Walser a été commis aux écritures dans une banque), ou à un écrivain, et plus précisément à Robert Walser, narrateur primesautier très familier de son auteur et de son lecteur. “Posai”, “plantai”, “dégringolai”, et “filer” lancent avec une vivacité joyeuse le départ en promenade, mais nous envoient au passage deux fusées qui retombent, deux “petits sujets abandonnés en cours de route” : les “revenants”, et la femme croisée sur le palier qui ne réapparaîtra plus dans l’histoire. Ce sont deux étincelles de temps et d’espace : un passé fantasmagorique que l’on abandonne, et un royaume exotique indéterminé, aboli, onirique, évoqué avec une miette de désinvolture : “je ne sais quelle majesté pâle, fanée”. Et la gaieté de Robert Walser se teinte d’une mélancolie à laquelle la fin du paragraphe suivant fera une brève allusion :

On eût dit que la morosité, la peine et toutes les idées s’étaient évaporées, bien que je ressentisse encore vivement une certaine gravité, devant et derrière moi.

Au cours de cette promenade légère et dense, les gens que l’on rencontre sont-ils des passants ou des revenants ? Écrire, est-ce sautiller sur des sentiers à la rencontre de ce qui vient, ou vagabonder pour faire surgir et disparaître des revenants et des revenantes ? Ne comptons pas sur Walser pour répondre à ces graves questions. Il est déjà ailleurs, très loin et très près de nous.

P.S. Je m’aperçois à l’instant que le nom de Walser (qui a pour homonyme évident le verbe valser) commence et finit comme le mot Wanderer, le vagabond. Mais beaucoup de gens ont sûrement découvert cette anagramme avant moi, à commencer par Robert Walser qu’elle a peut-être, sciemment ou non, influencé.