Ceci se passe il y a dix ans.

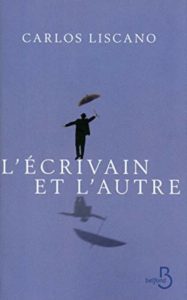

Jeudi : un article du Monde des livres me parle d’une douleur essentielle, d’une détresse extrême dans les prisons, de tortures, d’un manuscrit caché dans une guitare… (lien vers l’article en fin de billet.)

J’ai l’impression que cet homme a plusieurs fois traversé l’Achéron.

J’ai l’impression que cet homme a plusieurs fois traversé l’Achéron.

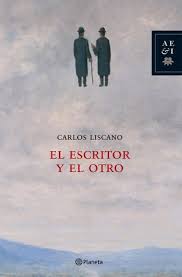

Je saisis un exemplaire à ma librairie, je l’ouvre presque furtivement, je feuillette… Vingt minutes passent sans que je m’en aperçoive. Non, je ne vais pas l’acheter aujourd’hui, je vais essayer de le trouver en espagnol.

Vendredi : chez Gibert, rien. Je me rends à la librairie espagnole de Montparnasse : remplacée par un pressing. En 2010 la dernière librairie espagnole de Paris a fermé. “Je crois, me dit Marie, qu’il y en a une nouvelle, petite, rue des Fossés-St-Jacques. »

Le libraire est souriant : « Non, je ne l’ai pas. L’éditeur uruguayen est lent. Mais je pars demain pour Buenos Aires, je le rapporte le 1er mai. » On est en mars et je dis : « Bon voyage ».

Samedi : je l’achète en français. J’ai d’autres livres à finir et je n’ose pas l’ouvrir : une écriture fragmentaire, pauvre ? Et si ce livre n’avait de valeur que furtivement ouvert dans un coin de librairie ? Ce titre « l’écrivain et l’autre » est banal, quel est-il en espagnol ?

Mais l’épigraphe est intrigante : « C’est M qui m’a inventé, et il m’a inventé dans l’obscurité ».

Mais l’épigraphe est intrigante : « C’est M qui m’a inventé, et il m’a inventé dans l’obscurité ».

Dimanche : je l’ouvre pour de bon.

Ce n’est pas un bavard, ça fait du bien.

La voix sort d’on ne sait pas bien où, mais c’est une vraie voix.

Peu à peu je m’imprègne de cette rhétorique négative où l’infini se confond avec le néant, de ces thèmes d’enfermement où ne passe qu’un filet d’air. Jusqu’où suis-je capable de le suivre ? Je n’ai pas été enfermée, moi, treize ans dans des geôles à Montevideo.

Mais d’heure en heure mon cahier se remplit de citations :

Je n’ai jamais su raconter une histoire. Ça ne sort pas. Si j’ai tellement tardé à écrire, c’est peut-être parce que je ne savais pas qu’on pouvait le faire sans raconter d’histoire. Écrire à partir des mots. (Traduction Jean-Marie Saint-Lu).

Et encore plus celle-ci :

La littérature n’est pas un point d’arrivée […] C’est un territoire immense, plein de lieux cachés […] On atteint un territoire, pas un but.

On ne touche pas de but, on avance sur le terrain en tâtonnant comme on peut.

Geôles uruguayennes ou pas, quelque chose ici me concerne.

Et c’est maintenant Roberto Juarroz dont j’écoute le conseil :

La seule manière de recevoir une création est de la créer à nouveau. Peut-être de se créer avec elle. (Poésie et création).

P.S.

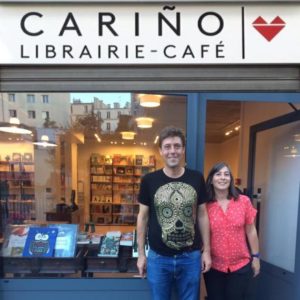

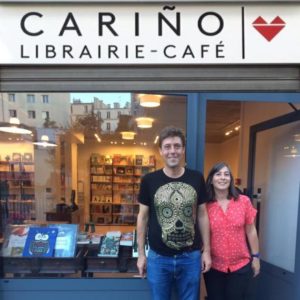

1. Il existe maintenant à ma connaissance (en dehors des maigres rayons de Gibert et de la FNAC) deux petites librairies pétillantes et tendres qui proposent à Paris des livres en espagnol : Cien Fuegos, XVème (Village suisse), et Cariño, rue du Chalet, Xème.

2. Lien vers le très nourrissant article de Florence Noiville :

2. Lien vers le très nourrissant article de Florence Noiville :

https://www.lemonde.fr/livres/article/2010/03/11/l-ecrivain-et-l-autre-de-carlos-liscano_1317497_3260.html

3. Amazon m’aurait évité ces consultations furtives, ces recherches, et donc cette façon de “s’approcher d’un livre”. Mais…

Je me souviens du beau film documentaire La Cour de Babel de Julie Bertuccelli qui se déroule dans une classe d’accueil. Ces classes d’accueil, qui résument à mes yeux ce que l’Education nationale a de meilleur, ont depuis quelques années une nouvelle appellation qui résume ce que l’Education Nationale (et pas seulement elle) a de plus bête : l’acronyme UP2A : Unité Pédagogique pour Allophones Arrivants.

Je me souviens du beau film documentaire La Cour de Babel de Julie Bertuccelli qui se déroule dans une classe d’accueil. Ces classes d’accueil, qui résument à mes yeux ce que l’Education nationale a de meilleur, ont depuis quelques années une nouvelle appellation qui résume ce que l’Education Nationale (et pas seulement elle) a de plus bête : l’acronyme UP2A : Unité Pédagogique pour Allophones Arrivants.

2

2