Les autres nouvelles de ce livre sont : Facino Cane, Pierre Grassou, L’Elixir de longue vie, l’Auberge rouge, Maître Cornelius, Un Drame au bord de la mer.

Je relisais hier le merveilleux début de Facino Cane, courte nouvelle de Balzac publiée en 1836, où un narrateur ̶ double du jeune Balzac ̶ aime flâner dans son quartier, aux abords de la place de la Bastille, et observer les mœurs du faubourg :

Chez moi l’observation était déjà devenue intuitive, elle pénétrait l’âme sans négliger le corps ; ou plutôt elle saisissait si bien les détails extérieurs, qu’elle allait sur-le-champ au-delà ; elle me donnait la faculté de vivre de la vie de l’individu sur laquelle elle s’exerçait, en me permettant de me substituer à lui comme le derviche des Mille et Une Nuits prenait le corps et l’âme des personnes sur lesquelles il prononçait certaines paroles.

Et à la page suivante :

Quitter ses habitudes, devenir un autre que soi par l’ivresse des facultés morales, et jouer ce jeu à volonté, telle était ma distraction.

Cette ivresse du poète flâneur apte à se glisser dans le corps d’autrui ressemble beaucoup à celle que décrira une vingtaine d’années plus tard Baudelaire dans le poème en prose “Les Foules” (Le Spleen de Paris, XII) :

Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut être à sa guise lui-même et autrui. (…) Le Promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion.

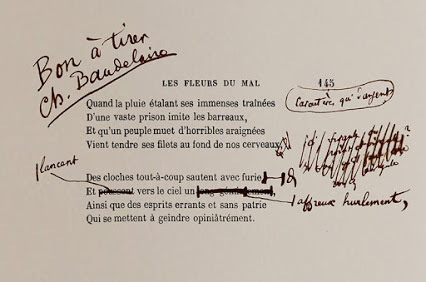

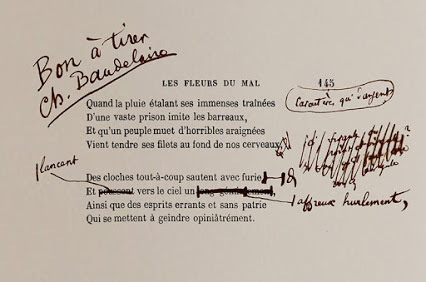

Mais les flâneurs de Balzac et de Baudelaire ne semblent pas avoir le même grain de peau. La figure de l’observateur chez Balzac, douée de la puissance magique du derviche, dégage une énergie égale à celle de son auteur, un enthousiasme qu’il me communique irrésistiblement en m’interpellant : « Vous ne sauriez imaginer combien d’aventures perdues, combien de drames oubliés dans cette ville de douleur ! » L’observateur du poème de Baudelaire est un être solitaire, sans peau, « une de ces âmes errantes qui cherchent un corps », proches des « esprits errants et sans patrie » du poème des Fleurs du Mal « Spleen » (4).

Au cours de ses déambulations, chacun des deux flâneurs-écrivains jette son dévolu sur certaines figures saillantes qui accaparent son œil et sa sensibilité. L’âme de celui de Balzac entre dans le corps de Facino Cane, un ancien noble vénitien transformé par l’amour et la soif de l’or en un pauvre musicien aveugle. Il le compare au masque en plâtre de Dante, puis à un vieil Homère qui garderait en lui-même une Odyssée condamnée à l’oubli. Cette double figure de poète fondateur est un nouvel alter ego de Balzac qui en 1836 sent qu’il possède les bases de sa Divine Comédie, de son Odyssée, de ses “Mille et une Nuits de l’Occident”.

Masque mortuaire de Dante, Palazzo Vecchio, Florence

Baudelaire multiplie de son côté les allégories du poète et de la poésie dans les figures qu’il croise dans Paris, mais ses aveugles à lui sont des êtres que l’Idéal a fuis, condamnés à tourner en vain vers le ciel « leurs globes ténébreux » à l’instar du poète exilé dans la cité (« Les Aveugles », Les Fleurs du Mal, XCII). Ou bien c’est une Passante en grand deuil, allégorie de la Beauté mélancolique recherchée et immédiatement perdue, plongeant le poète dans une autre cécité : « Un éclair… puis la nuit ! » (« Une Passante », Les Fleurs du Mal, XCIII). Ou c’est encore un saltimbanque, plus directement assimilé à un vieux poète

(…) sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l’ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer ! (Le Spleen de Paris, XIV)

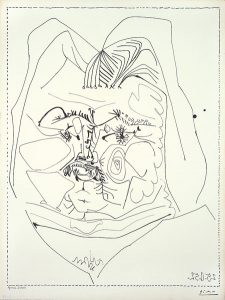

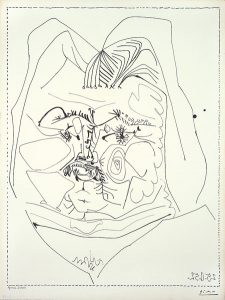

Picasso, Le Guitariste aveugle, Institut d’Art de Chicago

Les auteurs sont fascinés ̶ le prénom Facino le dit – par les doubles malheureux qu’ils se sont trouvés. Mais Balzac s’arrête sur le seuil de ce qui réduirait à néant son entreprise romanesque. Son narrateur s’inquiète : « A quoi dois-je ce don ? Est-ce une seconde vue ? est-ce une de ces qualités dont l’abus mènerait à la folie ? » L’aveugle Facino Cane fait figure de double antithétique du narrateur-auteur qui ne suivra pas l’aventure qu’il lui propose, donnant à son récit un dénouement presque abrupt. En revanche, le flâneur de Baudelaire est nerveusement happé par les figures qui l’obsèdent, la “gorge serrée par la main terrible de l’hystérie”.

Cette identification douloureuse et cet appel du gouffre révèlent une porosité à autrui dont le poète tire sa substance, tandis que le romancier pénètre magiquement dans les corps des individus pour consolider la peau de son oeuvre et lui faire contenir d’autres “aventures perdues”, d’autres « drames oubliés » qui formeront l’édifice de la Comédie Humaine.

Picasso, portrait de Balzac

En lien, un bel article de Pierre Loubier dans L’Année balzacienne : “Balzac et le flâneur”:

https://www.cairn.info/revue-l-annee-balzacienne-2001-1-page-141.htm