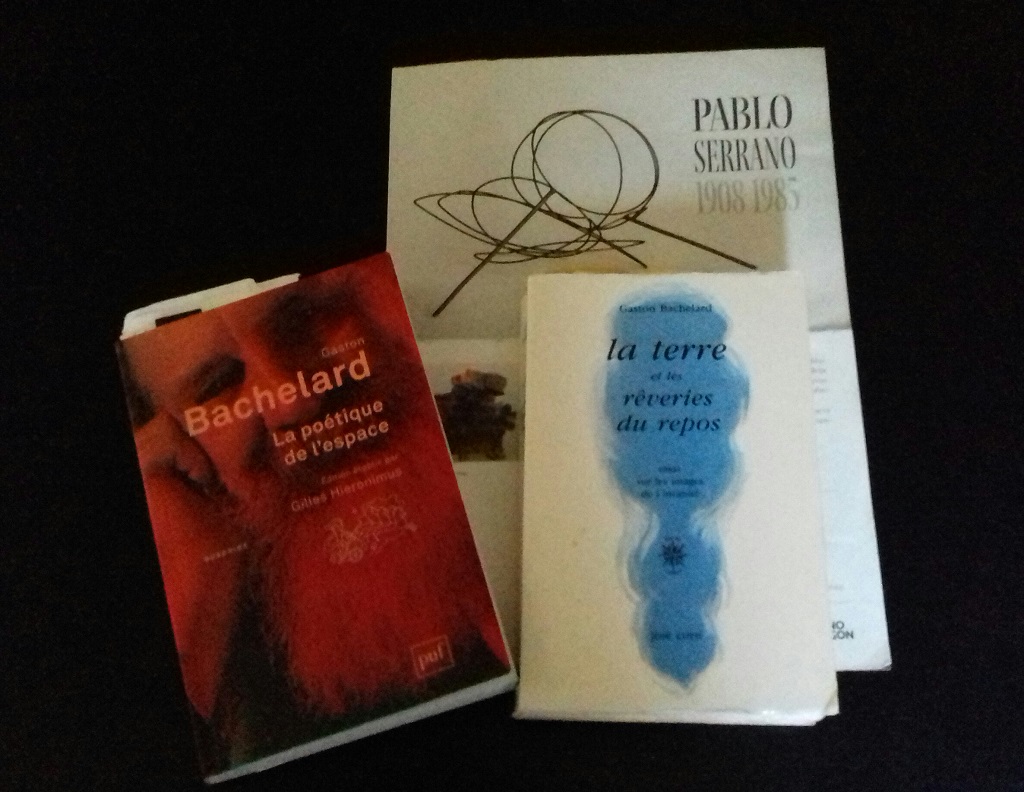

En évoquant ces quelques lieux qui suffisent à une vie et qu’on a, comme dit Pavese, “dans le sang”, il n’est pas surprenant que l’on en soit venu à parler de la maison, et à travers elle de l’univers utérin. « Dans toute demeure, dans le château même, trouver la coquille initiale », dit Bachelard dans La Poétique de l’espace, livre dont j’aurais aimé recopier ici de multiples pages. Même chose pour le chapitre 4 de La Terre et les rêveries du repos intitulé « La maison natale et la maison onirique » :

«Qui d’entre nous, cheminant dans la campagne, n’a pas été pris par le brusque désir d’habiter “la maison aux contrevents verts” ? »¹ écrit-il, citant également Walden de Henry David Thoreau : « En imagination j’ai acheté toutes les fermes successivement (…) Je découvris maint site pour une maison. Oui, je pourrais vivre là, disais-je ; et là je vécus, durant une heure, la vie d’un été, d’un hiver (…). »

En situation d’épidémie, ce désir de repli dans une maison « oniriquement complète », comme dit Bachelard, est encore plus intense. Bien que la mienne me convienne très bien, j’ai passé une partie du mois de juin dernier devant les portails des maisons à colombages entourées de pins qui me semblaient les plus idéales pour un confinement. J’en ai photographié quelques unes avec un grand soulagement intérieur comme si, en les absorbant par l’objectif et l’imagination, j’avais durablement éloigné le mal de moi.

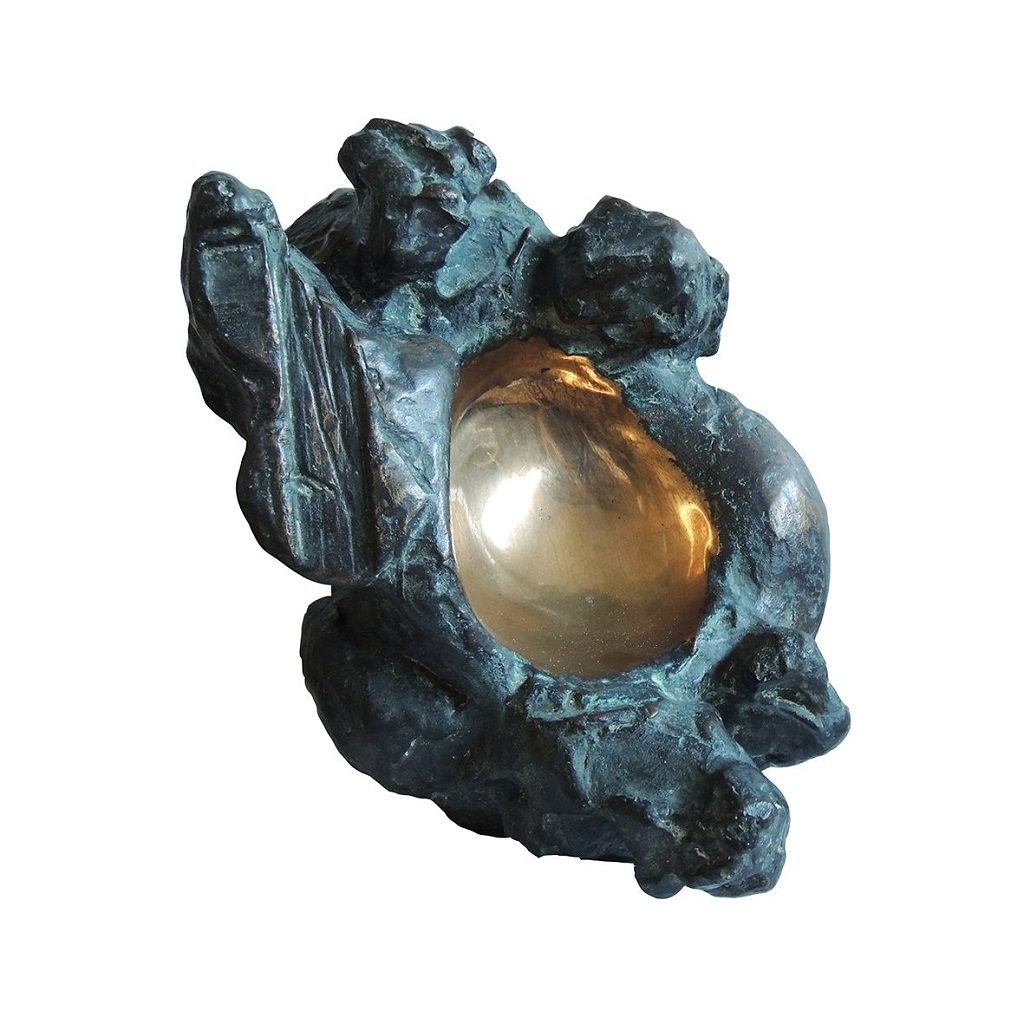

Sur ce sujet inépuisable de l’abri – qu’il soit ventre, grotte ou coquille – j’ai en mémoire une captivante exposition du sculpteur aragonais Pablo Serrano (1908-1995) que j’ai vue il y a deux ans à l’IAACC (Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos) de Saragosse, intitulée Bóvedas para el hombre (Des voûtes pour l’homme). Il y présentait des espaces creux, des cavités où se nicher – notamment internes à l’homme comme sur cette photo – dont il disait: « L’homme, dans sa vie, ne fait que modeler (conformar) sa propre voûte. (…) Au fond, l’homme n’est ni plus ni moins qu’un animal à la recherche d’une caverne où se réfugier. »

¹ Rousseau, Emile ou de l’Education, livre 4 : “Si j’étais riche (…) sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une maison blanche avec des contrevents verts (…)”