Je viens de renouveler mon abonnement à ce blog que j’ai ouvert en septembre 2015, et c’est avec le peintre poète Christian Dotremont que je souhaite célébrer ce dixième anniversaire.

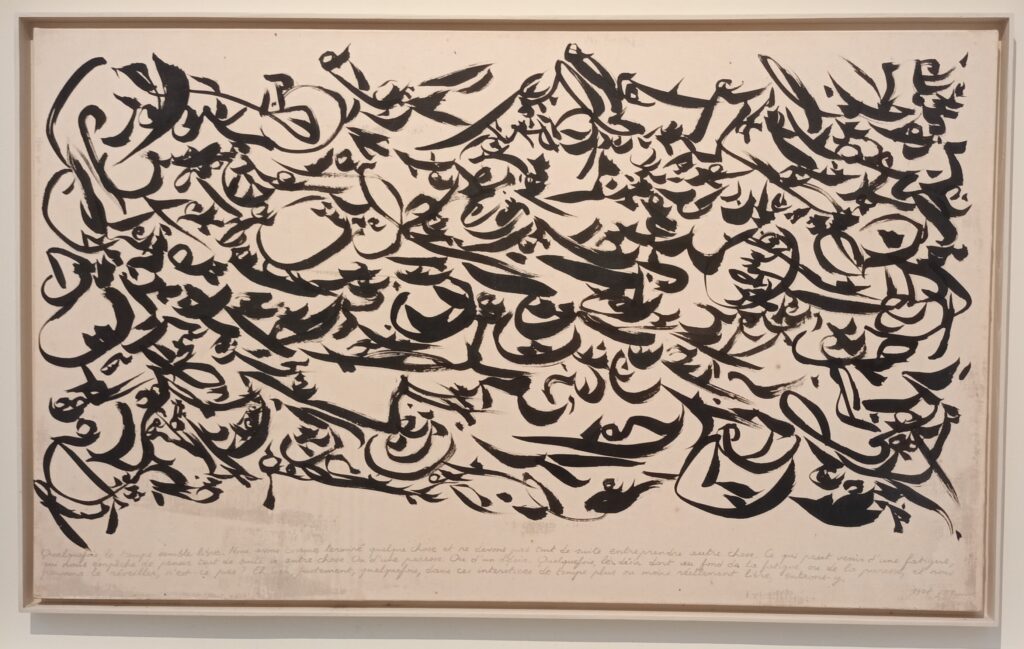

Le tableau, peint à l’encre de Chine dans les années 70, est un logogramme : « dessin de mots » ou « peinture de langage », comme aime à les réaliser l’artiste. On peut lire sa version alphabétique en bas, tracée au crayon avec une petite écriture régulière :

Quelquefois le temps semble libre. Nous avons comme terminé quelque chose et ne devons pas tout de suite entreprendre autre chose. Ce qui peut venir d’une fatigue, qui nous empêche de penser tout de suite à autre chose, ou d’une paresse. Quelquefois le désir dort au fond de la fatigue ou de la paresse, et nous pouvons le réveiller, n’est-ce pas ? Eh bien, justement, quelquefois, dans ces interstices de temps plus ou moins réellement libre, entrons-y.

Qu’est-ce qui m’a saisie quand je suis passée l’autre jour au Grand Palais devant cette œuvre ? Je n’ai pas ces derniers temps “terminé quelque chose” et je ne m’apprête pas à “entreprendre autre chose”. Mais je souhaite entrer dans l’espace de liberté que me propose Dotremont et j’ai puisé une énergie dans les boucles et les ailes de son dessin. Quand je me suis approchée, cette énergie accueillante a continué à se diffuser en moi par la question douce et par “entrons-y” − comme une invitation à renaître.

J’ai assisté en mars 2015, à la Maison de Balzac, à une conférence de Michel Butor sur Christian Dotremont. Une bouffée d’air printanier après un hiver marqué par les attentats contre Charlie Hebdo. Je me souviens de la gaieté de Butor parlant des logogrammes que Dotremont traçait en Finlande dans la neige qu’il utilisait comme un gigantesque carnet, et des dernières années de sa vie où, à moins de 60 ans, il s’était réfugié dans “une espèce d’EHPAD” pour continuer inlassablement à tracer ses boucles rêveuses et ses caractères d’écolier.

Quant à Butor, qui approchait des 90 ans avec sa grosse barbe et sa salopette, il parlait aussi de faire une édition de la poésie de Victor Hugo sans majuscule en début de vers pour que les mots se déversent mieux les uns sur les autres. Qui osera en faire un jour un logogramme ?