La Nuit des sources est le titre du premier livre posthume de Jacques Robinet. Le mot posthume sonne bizarrement, tant Jacques nous a donné l’habitude de toujours resurgir, extraordinairement vivant dans les mots mêmes qui disent l’approche de la mort.

J’ai lu ce livre sans chercher à l’analyser mais plutôt comme j’écoute une conversation, car Jacques Robinet a une plume accueillante. Même voix, même coulée de parole quand il écrit et quand il parle. Ce n’est pas le cas de tous les écrivains : je pense par exemple à Nathalie Sarraute, très accueillante aussi, mais dont le discours oral, clair et net, était dépourvu des points de suspension qui caractérisent son écriture. Quand je lis Jacques Robinet, c’est comme si je l’entendais parler de sa voix égale et douce, bien que le contenu de son discours évoque régulièrement des contradictions, des orages, des deuils et des ruptures douloureuses, suivis d’émerveillements devant la beauté du monde :

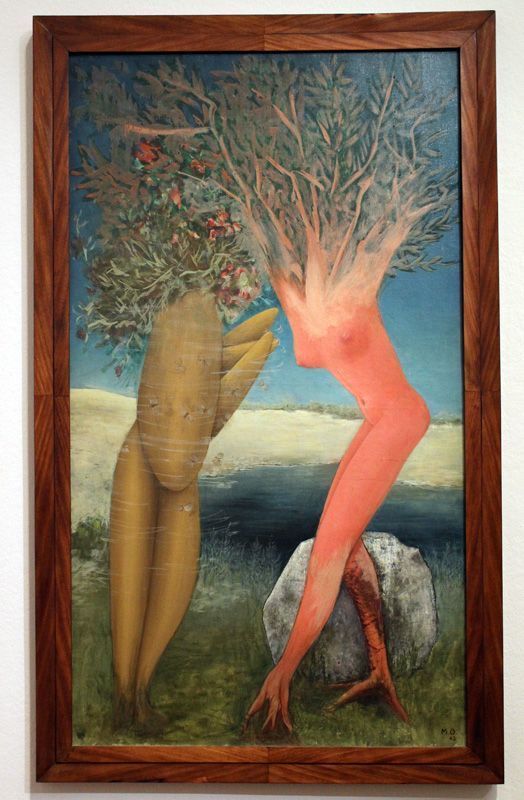

J’aimerais devenir l’épistolier du vent qui se confie aux arbres. Je relève tout de leur étonnant langage : les longues phrases sans virgules, les points d’arrêt, et ceux qui sont suspendus comme des soupirs (p. 95).

La conversation de Jacques Robinet contient une écoute du silence et du soupir des êtres. Elle me ramène aussi à sa mère, Carmen, à qui est dédié un livre publié aux éditions de la Coopérative en 2018 : Un si grand silence. Car l’exergue en est une phrase de Jean de La Croix où apparaissent les deux mots du dernier titre :

Je suis la source qui jaillit et fuit

Malgré la nuit.

J’ai bien connu Carmen Robinet quand j’étais enfant. Son rythme de parole ressemblait un peu à celui de Jacques mais il contenait, sous une volubilité chaleureuse, le « si grand silence » mélancolique de beaucoup de nos mères.

J’ai souligné certaines phrases de La Nuit des sources :

Si j’écris encore, que ce ne soit pas en quête de je ne sais quel assentiment extérieur. Ne pas écrire pour être lu, mais pour descendre au plus profond du silence en moi, qui n’est pas un gouffre angoissant mais un accueil (p. 46).

Descendre vers les sources qui accueillent la nuit.

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.