pour Christelle Brocard

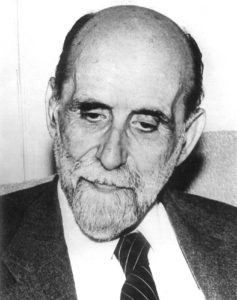

Le poète espagnol Juan Ramón Jiménez (1881-1958), né à Moguer en Andalousie, s’est vu en 1936 contraint à l’exil aux États-Unis et à Cuba, avant de s’établir à San Juan de Puerto Rico où il est mort sans être retourné en Espagne.

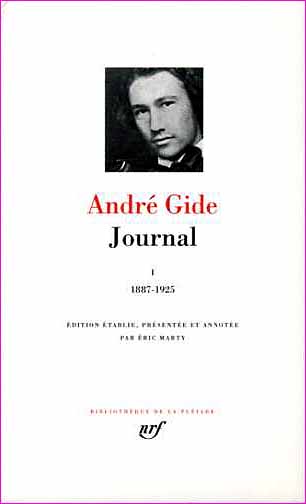

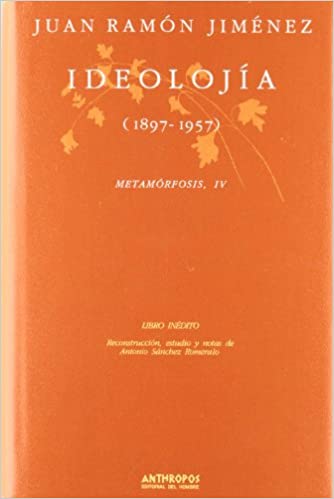

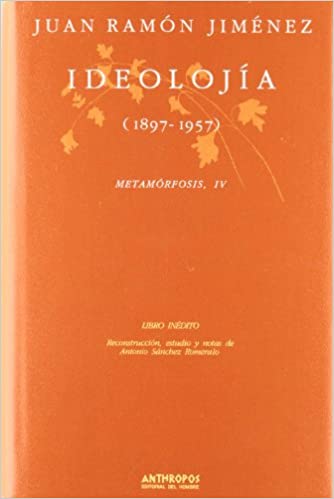

Dans ses aphorismes regroupés sous le titre Ideolojía, il déplore ses constants déménagements et la perte de maisons, affaires, livres, livres, livres, et surtout manuscrits, manuscrits, manuscrits… (p. XV).

Une des plus émouvantes séries d’aphorismes de ce recueil est, dans sa subtile mélancolie, celle de 1943 intitulée : Mon espagnol perdu (¡ Que c’est étrange !), p. 532-538, où l’on voit comment le sentiment de l’exil s’inscrit de manière ambivalente dans la chair de la langue. (Pour cette traduction provisoire j’ai ajouté en français le point d’exclamation renversé qui rythme visuellement le texte espagnol.)

Ce n’est pas la langue espagnole qui est perdue puisque le poète a trouvé asile dans un pays hispanophone, mais c’est mon espagnol :

Ce n’est pas la langue espagnole qui est perdue puisque le poète a trouvé asile dans un pays hispanophone, mais c’est mon espagnol :

Avant, il y avait pour moi un espagnol. Maintenant il y a ¡ que c’est étrange ! il y a beaucoup d’espagnols pour moi.

Tous les espagnols d’Espagne s’unissaient à Madrid en un. Tous les espagnols d’Espagne se séparent en Amérique en beaucoup.

Il craint d’abord ‒ autant qu’il le désire ‒ de découvrir de nouveaux pays d’Amérique latine, notamment l’Argentine, car il pense qu’il va perdre son espagnol à lui tout en gagnant les espagnols des autres.

Et ce n’est pas que je croie que ces espagnols sont pires que mon espagnol. Au contraire, je pense ¡ que c’est étrange ! que certains sont meilleurs. (…)

Il entend en Amérique des voix humaines qui sont, par leur douceur, celles d’une Espagne fantôme réelle, d’une sorte d’Andalousie d’Amérique.

A Puerto Rico, à Saint Domingue, à Cuba, j’ai remarqué pour la première fois les différences, de ravissantes différences. Parfois, les mots nouveaux pour moi me paraissaient plus faux que les autres ; d’autres, plus vrais, plus miens que les miens de… quand ? Plus proches des miens d’enfant. Faux par oubli, vrais par mémoire.

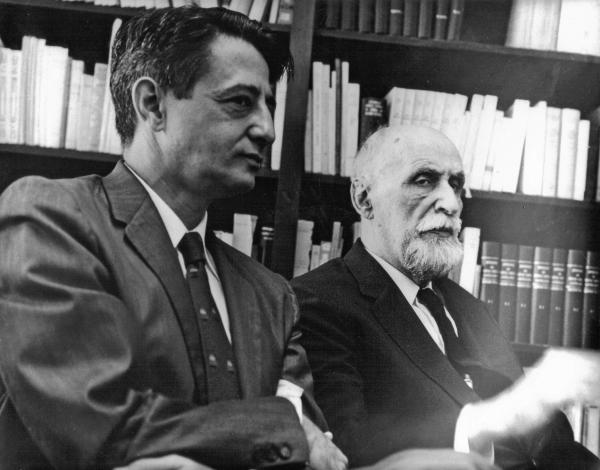

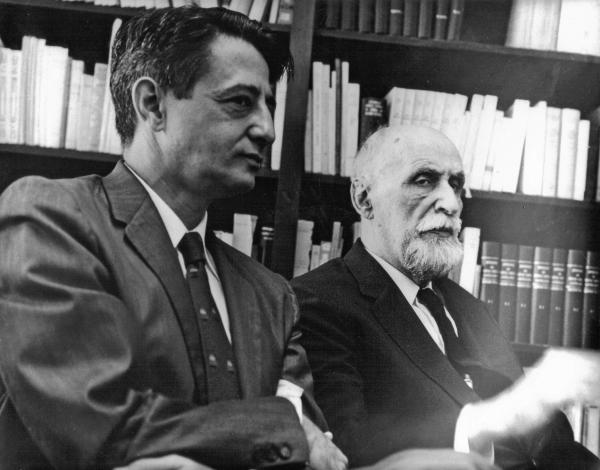

Le poète, à droite, avec le recteur de l’université de Puerto Rico, date non déterminée.

Il lui semble entendre en Amérique latine un espagnol plus proche de celui des siècles précédents, ou qui se serait rénové par des voies différentes de celles de l’Espagne, et il en vient à douter de son bon espagnol. ¡ Que c’est étrange d’entendre un meilleur espagnol chez un Colombien, un Mexicain, un Bolivien ! Un espagnol meilleur que le mien ¡ que c’est étrange ! plus poli que le mien.

Oui ¡ que c’est étrange ! Un espagnol comme mon espagnol perdu (…).

Le semi-exil linguistique s’accompagne donc d’un retour à des sources perdues, avec un sentiment “étrange” d’être en même temps au plus loin et au plus près de soi-même.

Ceci a des incidences sur son inventivité poétique : il éprouve une nouvelle répulsion ¡ que c’est étrange ! envers sa poésie la plus sophistiquée, la plus littéraire, la plus castillane, à laquelle se joint la vive nostalgie de son espagnol maternel, oral, andalou, qu’il s’emploie à retrouver.

Mais comment vais-je reprendre toutes ces choses sans mes livres et sans mes papiers, tout ce que j’ai perdu en Espagne ? Quelles étranges questions !

La bibliothèque de Juan Ramón Jiménez a été apparemment reconstituée à Moguer, dans sa maison d’enfance transformée en musée.

La bibliothèque de Juan Ramón Jiménez a été apparemment reconstituée à Moguer, dans sa maison d’enfance transformée en musée.