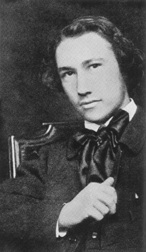

En même temps que Marie-Claire (lecture d’après-midi), je relisais le Journal de Gombrowicz (lecture de chevet), ce qui a fait dévier mes pensées vers un autre type de face à face entre l’homme et la bête :

En même temps que Marie-Claire (lecture d’après-midi), je relisais le Journal de Gombrowicz (lecture de chevet), ce qui a fait dévier mes pensées vers un autre type de face à face entre l’homme et la bête :

Je me promenais dans l’allée bordée d’eucalyptus, quand tout à coup surgit de derrière un arbre une vache.

Je m’arrêtai et nous nous regardâmes dans le blanc des yeux. Sa vachéité surprit à ce point mon humanité ‒ il y eut une telle tension dans l’instant où nos regards se croisèrent ‒ que je me sentis confus en tant qu’homme, en tant que membre de l’espèce humaine. Sentiment étrange, que j’éprouvais sans doute pour la première fois : la honte de l’homme face à l’animal. Je lui avais permis de me voir, de me regarder, ce qui nous rendait égaux, et du coup j’étais devenu moi-même un animal, mais un animal étrange, je dirais illicite. (Journal, I, 1958, p. 517)

Il est étonnant de s’apercevoir, au fil des remarquables pages qui suivent, que cette expérience existentielle du romancier polonais n’est peut-être pas très éloignée de celle de la jeune bergère qui, intimidée au début par le regard de la chèvre, adopte une “chevréité” pour lui faire face.

Certes, Marie-Claire doit travailler à ramener la chèvre au troupeau, ce dont n’a cure un intellectuel dont les contorsions mentales concernent la question de la “maturité” face à “l’immaturité”. Mais je suis sûre que Gombrowicz aurait admiré la manière dont la bergère spontanément « renoue avec l’Inférieur » en se mettant au même plan que la chèvre. Je suis sûre aussi que s’il avait eu accès au texte de Marguerite Audoux, il se serait dit, avec un sourire las, que les philosophes sont “de merveilleux enfonceurs de portes ouvertes, merveilleux énonceurs à grands fracas de ce que sait depuis toujours un gardeur de moutons.” (Dubuffet, Correspondance avec Gombrowicz, p. 46).

Deux jours après sa troublante confrontation avec la vache, Gombrowicz fait un retour sur lui-même :

Comprendre la nature, la contempler, l’analyser, c’est une chose. Mais lorsque je tâche de l’approcher comme quelque chose d’égal à moi par la vie commune qui nous englobe, que j’essaie d’être à tu et à toi avec les animaux et les plantes, je suis pris de lassitude et de dégoût, je perds courage, je rentre au plus vite dans mon humaine maison et je ferme la porte à double tour. (p. 521)

S’est éveillée toutefois en lui une sensibilité très moderne à la douleur de toutes les espèces vivantes :

(…) Le cheval ? Le ver ? On les a oubliés. Dans leur souffrance il n’y a pas de justice. C’est un fait nu, un désespoir absolu qui se déverse à flots. (…) Pour les gens de la vieille école c’est, après leur propre douleur, celle de leurs parents qui est la plus pénible (…) Pour nous, les gens de la nouvelle école, la douleur est la douleur, n’importe où qu’elle apparaisse, aussi terrifiante chez une mouche que chez un homme. Nous nous sommes peu à peu sensibilisés à la souffrance à l’état pur ; notre enfer est devenu universel. (p. 520-523).

L’écrivain polonais mort en 1969 déclarait avec son humour froid et son français élégant : « Je suis à la page, bien que je ne sache pas laquelle ». Nous le savons en 2019 : cet oncle d’Elizabeth Costello n’était pas “à la page” mais en avance d’une cinquantaine de pages, perplexe comme Coetzee sur l’aspect “anti-cheval”, “anti-arbre”, “anti-nature” des humains.

(A suivre)

- Voir le numéro de L’ARC sur Jean Dubuffet, “Culture et subversion”, où figurent (dans une traduction revue) certains passages du Journal de Gombrowicz cités ici, accompagnés d’une autre vache du peintre, à l’encre de Chine.

- En lien, une émouvante et originale interview de Gombrowicz vers la fin de sa vie : https://www.ina.fr/video/I08219055