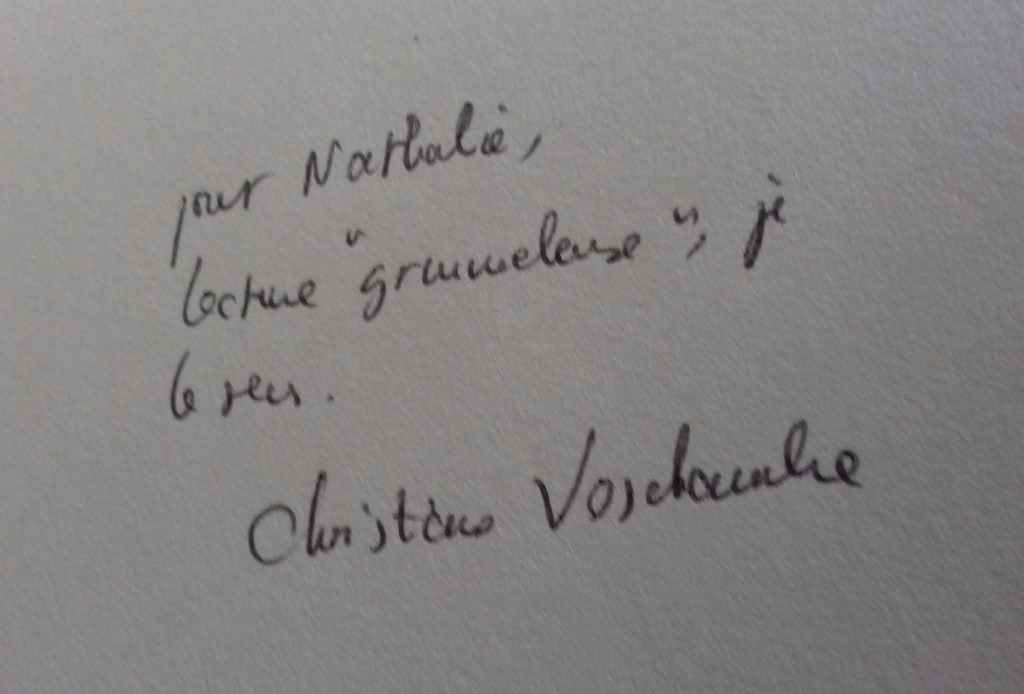

La meilleure traduction d’une langue à une autre n’est pas toujours la plus lisse. Christiane Veschambre me donnerait raison dans son livre Basse langue (voir ici, billet du 5 novembre). Ce qu’il faut s’efforcer de retrouver, suggère-t-elle, ce sont “les tripes” du texte original : “Changez la grammaire tant que vous voulez, mais laissez-y les tripes”, dit le fantôme du capitaine Gregg à Mrs Muir en lui dictant ses Mémoires dans le film de Mankiewicz (p. 126).

La meilleure traduction d’une langue à une autre n’est pas toujours la plus lisse. Christiane Veschambre me donnerait raison dans son livre Basse langue (voir ici, billet du 5 novembre). Ce qu’il faut s’efforcer de retrouver, suggère-t-elle, ce sont “les tripes” du texte original : “Changez la grammaire tant que vous voulez, mais laissez-y les tripes”, dit le fantôme du capitaine Gregg à Mrs Muir en lui dictant ses Mémoires dans le film de Mankiewicz (p. 126).

Une de mes nouvelles préférées de Tchekhov est celle qui s’intitule en Pléiade, dans la traduction d’Edouard Parayre : L’Homme à l’étui. Or, la première fois que j’ai lu ce remarquable récit, c’est en collection Librio dans la traduction de Colette Stoïanov sous le titre : Un Homme dans un étui (dernière nouvelle du recueil La Salle n° 6). L’indéfini “un”, et surtout la préposition “dans”, plus inattendue et grumeleuse que le plat « à » sans tripes, correspond exactement au contenu de cette histoire d’un professeur de grec enfermé dans son savoir comme dans les bottes en caoutchouc qu’il porte hiver comme été. Vérification faite auprès d’une russophone, la préposition employée par Tchekhov est bien “dans”. Son personnage est un homme qui se range lui-même dans une housse protectrice et non quelqu’un qui possède un étui comme un attribut extérieur à soi.

Un coup d’œil sur internet me fait découvrir avec chagrin que L’homme à l’étui, traduction qu’avait, avant Edouard Parayre, choisie Denis Roche (le traducteur limousin), est apparemment le titre consacré. Je n’ai pas encore trouvé de trace d’une traduction d’André Markowicz pour ce récit, mais peut-être viendra-t-elle bientôt nous offrir quelques bons grumeaux de pâte de langue.