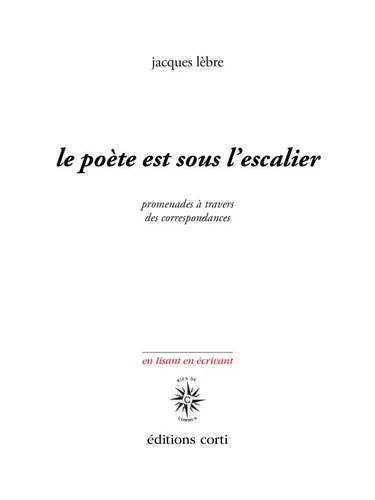

Saint Alexis, de retour dans sa famille après un long pèlerinage, passe dix-sept années à jeûner sous l’escalier. Sans se faire reconnaître des siens, il les entend monter, descendre, parler… C’est la place que donne dans son dernier livre Jacques Lèbre au poète.

Saint Alexis reconnu mourant sous l’escalier de la maison de son père. Chapelle de Saint-Alexis, Limoges.

Discret comme Saint Alexis, Jacques Lèbre a beaucoup lu, entendu et retenu au fil des années, et dans ses « promenades à travers des correspondances » il nous donne à écouter les « longs échos » baudelairiens de ses lectures :

De ce livre, au fond, je n’ai été que le scribe. Je n’ai fait que copier ce qui m’avait interrogé ou touché lors de mes lectures. On est tout de suite séduit par ce désir de faire résonner entre elles les phrases des auteurs aimés que l’on porte en soi, correspondances qui se développent au fil des saisons et des années « comme une vigne vierge sur un mur ».

On est tout de suite séduit par ce désir de faire résonner entre elles les phrases des auteurs aimés que l’on porte en soi, correspondances qui se développent au fil des saisons et des années « comme une vigne vierge sur un mur ».

D’autant plus séduit que dès la première page, Jacques Lèbre se démarque avec Philippe Jaccottet de la famille nombreuse des poètes égocentrés :

L’attachement à soi augmente l’opacité de la vie. Un moment de vrai oubli, et tous les écrans les uns derrière les autres deviennent transparents, de sorte qu’on voit la clarté jusqu’au fond, aussi loin que la vue porte ; et du coup plus rien ne pèse. Ainsi l’âme est vraiment changée en oiseau.

Et quelques lignes plus bas, cette Semaison se prolonge par une Neuvième poésie verticale de Roberto Juarroz :

Trop s’attacher à soi-même / c’est gaspiller la substance du monde.

Sans s’embarrasser de transitions, glissant aussi librement d’un thème à l’autre qu’il est passé de l’Europe à l’Amérique latine, Jacques Lèbre enchaîne des noms connus et peu connus : Henri Thomas, Gilles Ortlieb, W. H. Auden, James Sacré, Robert Walser, Antoine Emaz… avant un retour à Jaccottet. Par approximations et déplacements successifs, sans rien de complaisant, pédant ou autoritaire, il pratique une lecture buissonnière comme l’aimait Jean-Pierre Richard, s’arrêtant et levant la tête au gré de ses émotions ou de sa rêverie, restant toujours au plus vif de sa relation aux textes. Les rapprochements qu’il établit entre les auteurs se succèdent à partir de plusieurs thèmes : amour, temps, suicide, répétition, poésie, vie, livres, mort, silence, solitude, blessure, identité, vie encore…

Je me suis lancé dans cette aventure en ayant une seule idée en tête, comptant sur les seules citations pour donner envie de lire.

Je me suis lancé dans cette aventure en ayant une seule idée en tête, comptant sur les seules citations pour donner envie de lire.

Il réussit pleinement cette opération dans les 92 pages de son petit livre (j’ai pour ma part noté 16 ouvrages à acheter ou à emprunter, sans compter ceux que je possède déjà et souhaite relire).

Mais on entend aussi la voix du poète derrière celles qu’il fait dialoguer. Dans les dernières pages, il place fermement ses écrivains « buissonniers » comme J.-C Bailly, Ortlieb et quelques autres sur une branche voisine de celle des lecteurs de la même espèce :

J’appelle écrivains buissonniers ceux qui n’écrivent pas de romans et qui, de ce fait, sont un peu trop délaissés par la presse littéraire (…)

Nul doute que Jacques Lèbre en est un, dont j’ai irrésistiblement envie d’imiter les vagabondages en appliquant à son entreprise d’autres mots de Baudelaire :

Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, (…) le lecteur sa lecture. (…) Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. (Lettre à Arsène Houssaye en préface du Spleen de Paris).

Vrai, simple, direct, libre, Le Poète est sous l’escalier est d’un bout à l’autre réjouissant pour toute personne aimant lire, écrire, rêver.

Le numéro 17 de la revue de poésie Phoenix avait pour « poète invité » Jacques Lèbre. Ma patte esquisse une lecture (assez buissonnière) de ce numéro dans un billet de 2018 : https://patte-de-mouette.fr/2018/11/20/nez-en-bas-nez-en-lair-avec-jacques-lebre/

Le numéro 17 de la revue de poésie Phoenix avait pour « poète invité » Jacques Lèbre. Ma patte esquisse une lecture (assez buissonnière) de ce numéro dans un billet de 2018 : https://patte-de-mouette.fr/2018/11/20/nez-en-bas-nez-en-lair-avec-jacques-lebre/