C’est peut-être banal, mais toujours bon à dire : Rome est une des villes du monde où l’oeil, la mémoire et l’imagination sont le plus constamment sollicités.

A un angle de la via dell’ Orso, cette colonne antique incluse dans le mur de soutien d’une maison quelconque :

Au-dessus des bouteilles d’huile et des paquets de pâtes d’un Carrefour Contact, cette voûte, qui pourrait bien avoir appartenu en des temps lointains au théâtre de Pompée :

Etc.

Beaucoup d’édifices condensent ainsi en eux plusieurs strates de civilisation : l’église San Clemente sur le mont Celio, a trois niveaux : la basilique supérieure (reconstruite au XIIème siècle) ; la basilique inférieure (IVème siècle) ; et deux maisons de Ier siècle dont l’une a été transformée en mystérieux lieu de culte à la divinité indo-perse Mithra.

A ces strates de civilisations s’ajoutent parfois des échos personnels qui se confondent avec d’autres échos…

Sur l’Aventin, j’ai visité l’église Sant’Alessio. Dans une chapelle à gauche en entrant, un stuc représente saint Alexis sous son escalier. Ce fils de patricien romain partit comme un mendiant en Terre sainte. Puis il revint sur ses vieux jours à Rome, mais sa famille ne le reconnut pas, et il termina sa vie caché sous l’escalier de la maison paternelle.

Sur l’Aventin, j’ai visité l’église Sant’Alessio. Dans une chapelle à gauche en entrant, un stuc représente saint Alexis sous son escalier. Ce fils de patricien romain partit comme un mendiant en Terre sainte. Puis il revint sur ses vieux jours à Rome, mais sa famille ne le reconnut pas, et il termina sa vie caché sous l’escalier de la maison paternelle.

Et je pense au livre de Jacques Lèbre Le Poète est sous l’escalier.

Dans sa famille, comme dans la société, le poète est sous l’escalier que tout le monde monte ou descend, sans jamais le reconnaître. Mais n’est-ce pas là sa place, naturelle ?

L’auteur éveille dans ce livre les « longs échos » baudelairiens de ses lectures, entremêlant à sa manière buissonnière les poètes qu’il a lus et aimés :

Je retrouve la note de lecture que j’ai faite ici en décembre 2021 : https://patte-de-mouette.fr/2021/12/10/jacques-lebre-sous-lescalier/

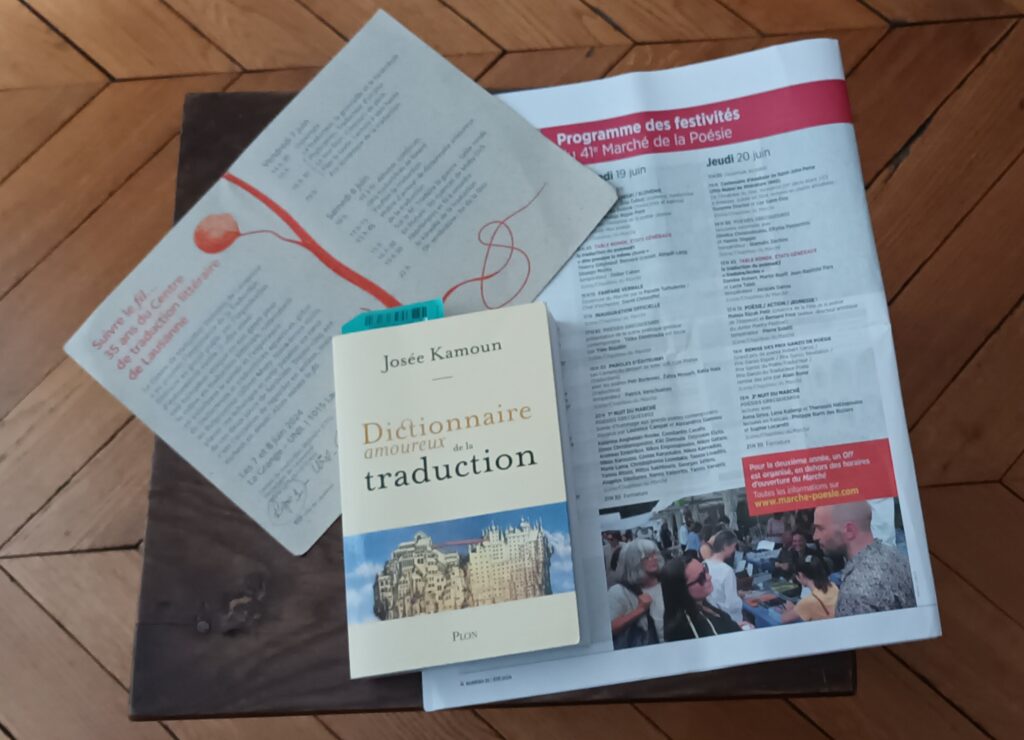

Puis je feuillette mon exemplaire du livre,

et un courage me revient.