Simone DE BEAUVOIR lisant à son bureau en 1953.

De Jane Austen à Virginia Woolf, d’Emily Dickinson à Gabriela Mistral, nombreuses sont les écrivaines à ne pas avoir suivi, par nécessité ou par choix, ce que Simone de Beauvoir appelait le « destin biologique » de la femme, mais peu d’entre elles développent directement cette question dans leurs livres. Or, j’ai lu par hasard deux oeuvres récentes qui le font sans détour, l’une au futur et l’autre au passé, avec une authenticité qui m’a touchée. Ce qui frappe d’abord, c’est que ces deux autrices, Estela Puyuelo et Geneviève Peigné, appartenant à deux générations et à deux pays différents, ont en commun une conscience aiguë de la lignée familiale qu’une femme est amenée à rompre quand elle n’a pas d’enfant.

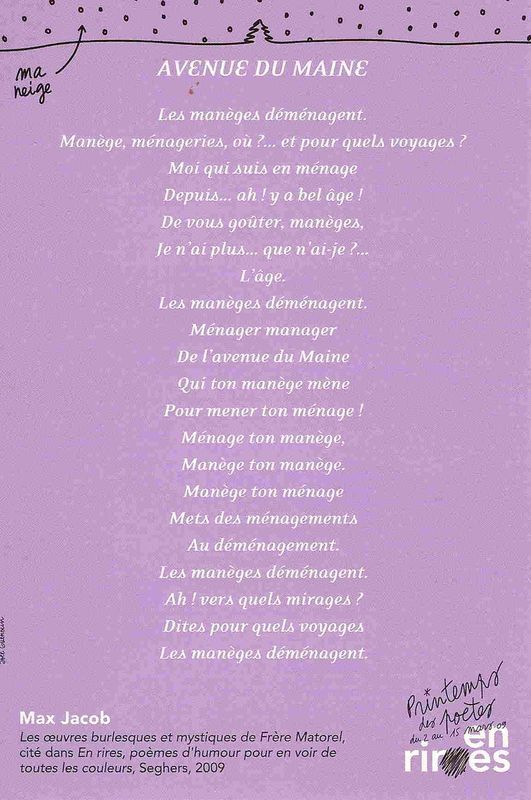

Cela apparaît immédiatement dans ce poème que la plus jeune, Estela Puyuelo, a publié en février dernier sur sa page Facebook et que je traduis ici sommairement de l’espagnol :

Matrones

Jamais je ne serai mère.

Dans mes entrailles se rompt

le dernier maillon

d’une chaîne de filles

qui éclairent la vie

depuis que nous étions nuit.

Moi je fais monter ma postérité

dans l’air,

c’est d’étoiles que j’accouche.

Des générations entières se dissolvent

Dans mon sang étanche.

Toute une lignée s’achève

dans mon corps,

dans un ventre où rien ne pousse.

Ecoutez-moi,

déesses fertiles,

épouses du soleil,

matrones de tous les siècles :

Vous ne mourez pas en moi.

Nous femmes savons,

dans notre utérus même

qui crée,

faire pousser d’autres fleurs

au printemps.

Et même, parfois,

leurs yeux

se reconnaissent dans un poème.

Un moi solitaire s’affirme dans la déclaration directe du premier vers, mais très vite Puyuelo passe au pluriel et s’adresse aux « déesses fertiles » et aux “matrones de tous les siècles” qu’elle finit par rejoindre dans un « nous » chaleureux englobant toutes les femmes. A la fin du poème, l’analogie classique entre création et procréation s’esquisse avec délicatesse par la métaphore des yeux d’une fleur.

De son côté, dans son dernier livre Ma Mère n’a pas eu d’enfant, Geneviève Peigné explore en profondeur une situation familiale qu’elle précise au début du livre : enfant unique d’une mère enfant unique, d’un père fils unique. Et sans enfant soi-même.

De son côté, dans son dernier livre Ma Mère n’a pas eu d’enfant, Geneviève Peigné explore en profondeur une situation familiale qu’elle précise au début du livre : enfant unique d’une mère enfant unique, d’un père fils unique. Et sans enfant soi-même.

Dans ce récit de filiation complexe, l’absence d’enfant apparaît comme un choix clair autant que problématique. La narratrice mène aux Archives de son département des recherches sur sa maigre lignée d’ascendants pour occuper le vide des descendants. Faute de prolonger la chaîne, on entreprend d’en remonter les maillons, tout en sachant que publier des livres n’est un substitut à rien aux yeux des “matrones de tous les siècles” : Devant les groupes de mères, tu ne peux confier que tu en as un dans le crâne qui gestationne (…) On te regarderait avec un sourire apitoyé. (…) Les livres ne sont pas des mouflets. On ne te demande pas des nouvelles de l’aîné, du cadet, du puîné.

Des années auparavant, se souvient tout à coup Geneviève Peigné, l’écriture de romans érotiques avait constitué pour elle une échappatoire joyeuse à la maternité :

Dans le temps de l’écriture de mes premiers livres ; qualifiés d’érotiques.

Où mieux s’abriter de la maternité qu’en allant écrire de la littérature érotique ?

Là où être sexué.e et enfanter n’ont rien à faire ensemble

(hormis quelques grands textes bien sûr !)

Où baiser est tacitement découronné de générer.

La fin du livre de maturité, quant à lui, développe le paradoxe que son titre avait signalé : après avoir découvert dans les archives que son grand-père était vraisemblablement un collaborateur, la narratrice se demande si la pire répudiation à infliger à ses ascendants n’est pas de ne rien prolonger, et si le meilleur abri à donner aujourd’hui à un enfant n’est pas de s’abstenir de le mettre au monde en donnant une voix à son absence :

Ma mère n’a pas eu d’enfant = certificat d’absolu dévouement maternel.

Et c’est ainsi que l’amour est grand ?

L’éditrice (Éditions des Lisières) dit en postface :

« (…) Ce récit ouvre sur des questions profondément humaines telles que la reconnaissance, l’amour, la solitude ou l’extinction de l’espèce ».

Et moi je fais une place spéciale dans mon coeur à ces écrivaines de notre siècle qui savent dire simplement, sans raideur, chacune à son rythme et à sa façon : “Jamais je ne serai mère”.

Pour une recension plus détaillée du livre de Geneviève Peigné, voir le blog de Benoît Colboc : https://lundioumardi.wordpress.com/2021/06/29/genevieve-peigne-et-le-branchage-familial

.