Assise dans le beau patio du Musée provincial de Huesca, je lisais l’autre matin le dernier livre du poète récemment disparu Ángel Guinda (Saragosse 1948 – Madrid 2022), publié par les éditions de poésie Olifante en version bilingue espagnol-français.

Me he fumado la vida / como el tiempo se me ha fumado a mí, (…) dit la page de gauche.

J’ai fumé la vie / comme le temps m’a fumé aussi, (…) dit la page de droite.

J’avais apporté un cahier, et je me suis amusée à écrire un premier jet de traduction de quelques poèmes, en prenant soin de ne pas lorgner sur le texte français comme je faisais enfant pour les versions latines. Puis j’ai comparé ça avec la traduction de Carole Gabriele qui, comme on le voit sur la couverture, a remporté un prix pour ce travail. J’ai remarqué : «Tiens, moi j’avais mis J’ai fumé ma vie, et non la vie… Guinda était un grand fumeur, paraît-il. Il a fumé sa vie comme sa cigarette. C’est la succession des m dans fumé ma vie qui a rebuté Carole Gabriele ? Ou le fait que me en espagnol n’est pas dans ce cas une marque forte de possessif ? »

J’ai trouvé l’exercice intéressant et me suis sentie d’accord avec l’éditrice Trinidad Ruiz Marcellán que j’ai ensuite rencontrée au Salon du livre de Saragosse. Elle développe en ce moment une collection bilingue, mais uniquement avec des langues relativement proches de l’espagnol, ou familières au lecteur : « Je ne me lancerai pas dans une édition arabe-espagnol ou chinois-espagnol, par exemple, avec des caractères que trop peu de lecteurs sont aptes à déchiffrer ».

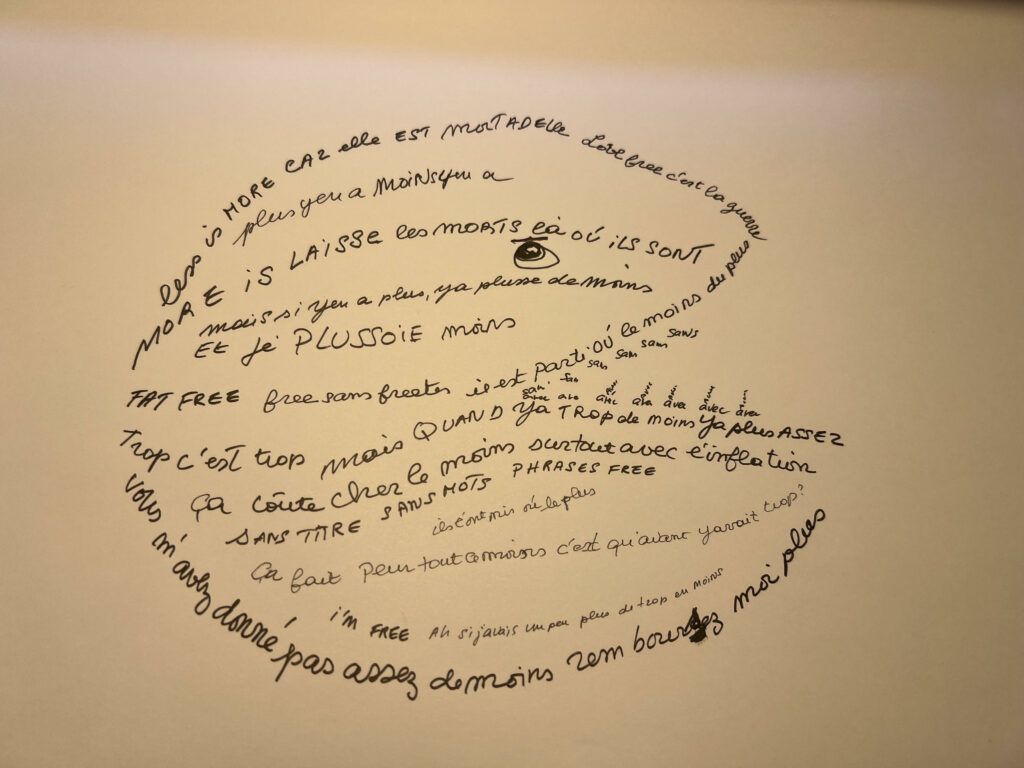

De retour à Paris je suis allée au Marché de la Poésie. Dans le livre dirigé par Marie-Christine Masset, D’une rive à l’autre, j’ai trouvé une contribution qui m’a beaucoup amusée : celle d’Antonio d’Alfonso, qui est poète, cinéaste, essayiste, éditeur, traducteur. Il est canadien malgré son nom latin, et refuse vigoureusement de publier en bilingue :

Vous savez, le texte original sur la page de gauche, et la traduction sur celle de droite. Très rarement, j’ai mis le texte original, parce que la plupart du temps ce texte est utilisé comme une dynamite pour détruire la traduction, sans même jamais mentionner la qualité de la poésie. Les critiques de traduction sont les ennemis des traducteurs, et non des chercheurs sensibles de l’inconnu.

Quand sa fureur se calme un peu il dit aussi :

Pourquoi une traduction ne serait-elle pas une lecture des multiples autres possibles d’un poème ? Même si elle est fausse ? Il y a un nombre infini de façons de traduire un vers. Qui est à même de juger quelle version est la bonne ? (…) La poésie est la seule à même de juger la poésie. (…) Le traducteur est l’interprète de l’inconnu, un voyageur dans le temps, un voyageur des langues et des pays.

Comme pour illustrer ces propos, voici un livre qui donne quarante versions françaises du poème de Leopardi L’Infini. C’est à la fois du bilingue, car la version originale italienne est donnée au début, et du « quadragintalingue », tant chaque poète possède sa manière propre de l’interpréter. Entre la version de Sainte-Beuve (1844) : J’aimai toujours ce point de colline déserte… et celle de Philippe Di Meo : Toujours chère me fut cette colline solitaire… (publiée, comme le livre, en 2018), il y a trente-huit aventures différentes de langue et de poésie.