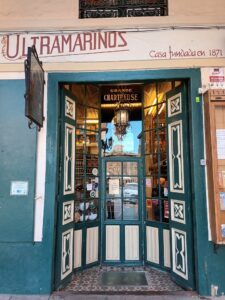

Je connaissais l’épicerie la Confianza par l’éditeur de la Ramonda Charles Mérigot que les professionnels du livre regrettent tant aujourd’hui en Aragon. Il s’y rendait pour acheter des bonbons Sugus chaque fois que se déroulait à Huesca un Salon du Livre. Je trouvais le lieu extraordinaire ainsi que sa patronne, María Jesús Sanvicente, sans savoir encore qu’il possède une fiche Wikipedia, des articles dans El País, le New York Times, le Herald Tribune, cinq étoiles sur Trip advisor… Sans savoir non plus qu’il est inscrit au Patrimoine historique commercial de l’humanité.

Un écriteau dit à la porte : « Prière d’acheter quelque chose si vous entrez », tant les touristes se bousculent pour photographier.

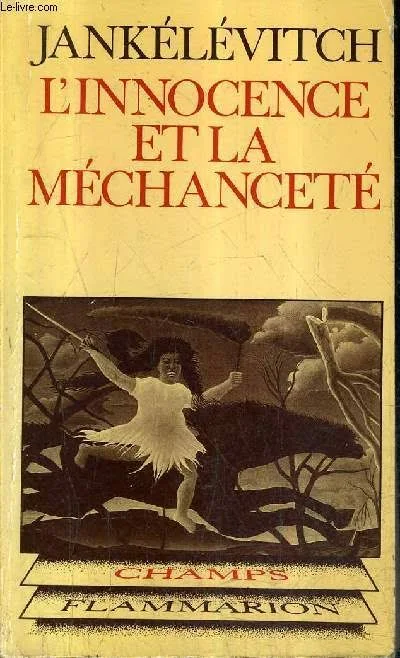

La semaine dernière, lors de mon séjour à Huesca, je suis entrée et me suis présentée à María Jesús comme une amie de Charles. Elle a aussitôt interrompu ses rangements de rayons et m’a dit, et répété : « Quelle tristesse… Quel homme extraordinaire… Si humble, si humble, et si savant. Il avait toujours des livres avec lui… Un jour je lui ai dit que je pourrais pas lire ses livres, que je ne sais pas le français, et lui, au lieu de me proposer d’en acheter une version espagnole, m’a répondu que ça n’avait aucune importance, et je l’ai apprécié pour ça. Si humble et si savant…», disait-elle encore et encore avec bonté.

Je lui ai acheté une bouteille d’huile d’olive choisie par elle : « C’est le pressoir d’un ami dans un village d’à côté. Ses enfants vont à la même école que mes petits-enfants, et quand on se rencontre je lui dis parfois : Descends-moi quelques bouteilles. »

J’ai pris aussi une boîte de massepains à la châtaigne : « Ah, ça ce sont trois sœurs qui les font… »

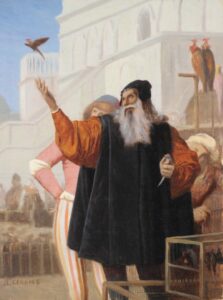

Tout a une histoire, les produits comme les gens qui les font. Sous ces plafonds peints, ces murs ornés de miroirs, ces tiroirs cirés et décorés, on est bien loin des commerçants qui vendent « en direct de la ferme », « circuit court, local », « agriculture raisonnée », dans leurs caisses en bois posées sur de grossiers planchers marronnasses, disjoints et pleins de nœuds.

Et j’ose à peine dire que chez María Jesús Sanvicente tout est vrai et authentique, car ces adjectifs sont devenus faux et inauthentiques.

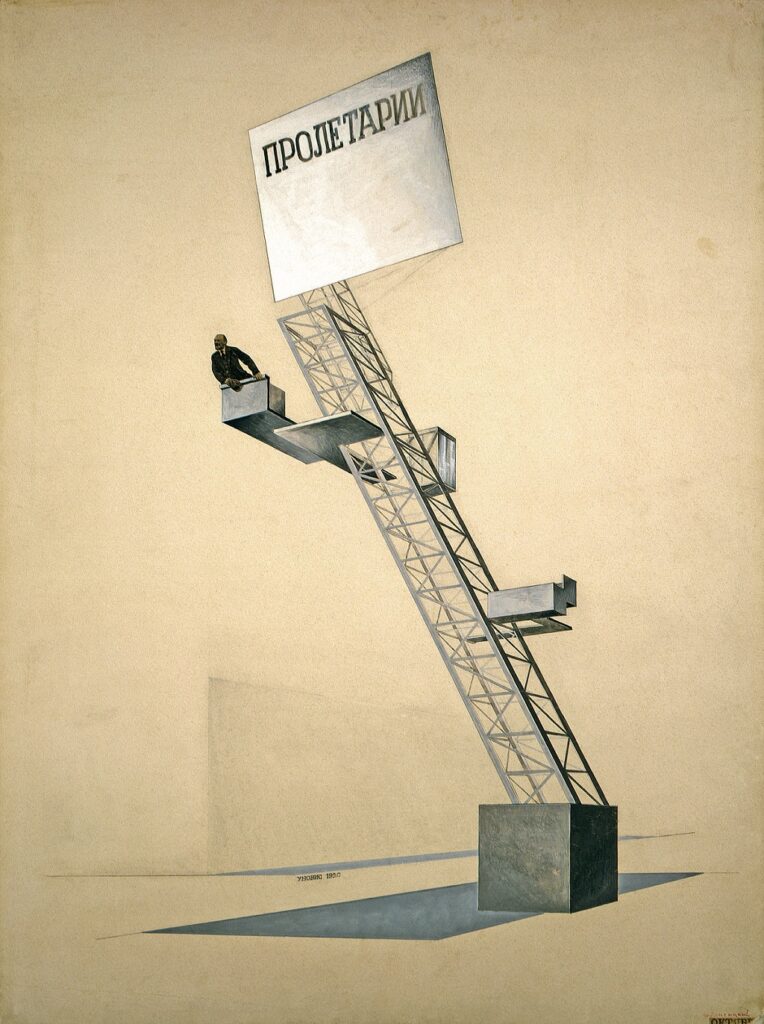

Mais quelle boutique aurait aujourd’hui l’idée de porter le merveilleux nom de La Confiance ?