En lisant Les Livres et la vie du poète et traducteur Jacques Ancet, je me suis dit que l’écriture est moins affaire d’inspiration ou de transpiration que d’obstination.

Ancet ne serait pourtant pas du tout homme à trouver malséant que l’on parle de transpiration. Dans ce « petit essai d’autobiographie littéraire », il dit même que les manifestations discrètes mais quotidiennes du corps sont importantes car « le quotidien c’est l’insignifiant : sans vérité, sans réalité, sans secret, mais lieu de toute signification possible. » La poésie a la faculté d’accueillir ce quotidien en lui conférant vivacité, intensité, résonance.

Mais si j’ai choisi de parler d’obstination, c’est parce que ce parcours d’écrivain se présente comme une « obstinée possibilité de la lumière » (titre d’un recueil écrit en 1981 et publié en 1988). Obstination dans le travail d’écriture, d’abord, qui « suppose à la fois un non-faire et un faire : un état de disponibilité, d’attention distraite, de non-agir qui laisse surgir le lieu ». Cet état a été, bien sûr, précédé d’un long « faire » constitué de lectures et d’efforts pour se dégager des stéréotypes mentaux. « L’important c’est qu’au moment de l’écriture le langage ne se donne pas comme constitué mais à l’état naissant. »

Obstination aussi, car on n’imagine pas à quel point le parcours de Jacques Ancet dans le monde de l’édition, commencé dans les années 70, a été semé d’embûches : bien que bénéficiant de la recommandation de Bernard Noël (qui avait publié L’Incessant dans la collection Textes dont il était le directeur chez Flammarion), le manuscrit de son livre Le Silence des chiens « erra sept ans d’éditeurs en éditeurs » quand Bernard Noël eut quitté son poste. Le long poème en prose La Tendresse a attendu treize ans sa publication, ainsi que le roman Le Dénouement qui bat les records du nombre de refus. « Ce qui prouve, d’une part, que la publication d’un roman, quand vous êtes classé traducteur de poésie et poète ne va pas de soi et, d’autre part, que si j’avais écrit pour être publié, j’aurais dû m’arrêter depuis très longtemps », dit-il sans fard.

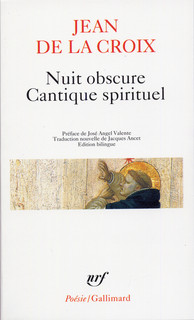

Jacques Ancet a donc souffert de sa richesse même. Et pourtant, son travail de traducteur a nourri celui du poète et vice versa. Le recueil qui a suivi sa traduction de Saint-Jean de la Croix lui a été inconsciemment inspiré par une phrase qui a surgi en lui pendant qu’il faisait son lit, et où il a retrouvé les mouvements rythmiques qu’il venait de traduire. Ceci révèle « un effet retour du traduire sur l’écrire, les deux activités participant d’un même et indissociable mouvement. »

Jacques Ancet a donc souffert de sa richesse même. Et pourtant, son travail de traducteur a nourri celui du poète et vice versa. Le recueil qui a suivi sa traduction de Saint-Jean de la Croix lui a été inconsciemment inspiré par une phrase qui a surgi en lui pendant qu’il faisait son lit, et où il a retrouvé les mouvements rythmiques qu’il venait de traduire. Ceci révèle « un effet retour du traduire sur l’écrire, les deux activités participant d’un même et indissociable mouvement. »

Obstination, enfin, ne signifie pas volontarisme forcené :

Toujours la même paresse au moment d’écrire. L’à quoi bon de celui qui préfère se laisser emporter par le traîneau de l’habitude. Il faut comme un sursaut, mais pas de la volonté. Celui du mouvement irréfléchi par lequel on se jette à l’eau. Alors les mots, les phrases s’appellent réciproquement. Dessinent ce bref réseau où circule ce qu’ils portent – ce qui les porte, les traverse – la poésie ?

On voudrait remercier l’auteur de s’exposer avec autant de simplicité. En fermant ce livre qui me tient presque mieux compagnie qu’un chef d’œuvre avéré j’ai envie de le rouvrir et d’en retenir encore quelques fragments.

À suivre.