À un moment où la violence masculine est encore une fois d’actualité publique avec le procès Pélicot, je relis dans Les Métamorphoses d’Ovide l’histoire de Daphné, fille du fleuve Pénée.

Daphné aime courir librement dans les bois, les cheveux en désordre, ne voulant pas entendre parler de mariage malgré les injonctions de son père : « Tu me dois, ma fille un gendre ». « Enfant, tu me dois des petits-enfants ». Elle parvient à persuader son père de lui épargner toute union, mais il l’avertit : ” Ton charme empêche qu’il en soit / comme tu veux, ta beauté s’oppose à ton voeu.”

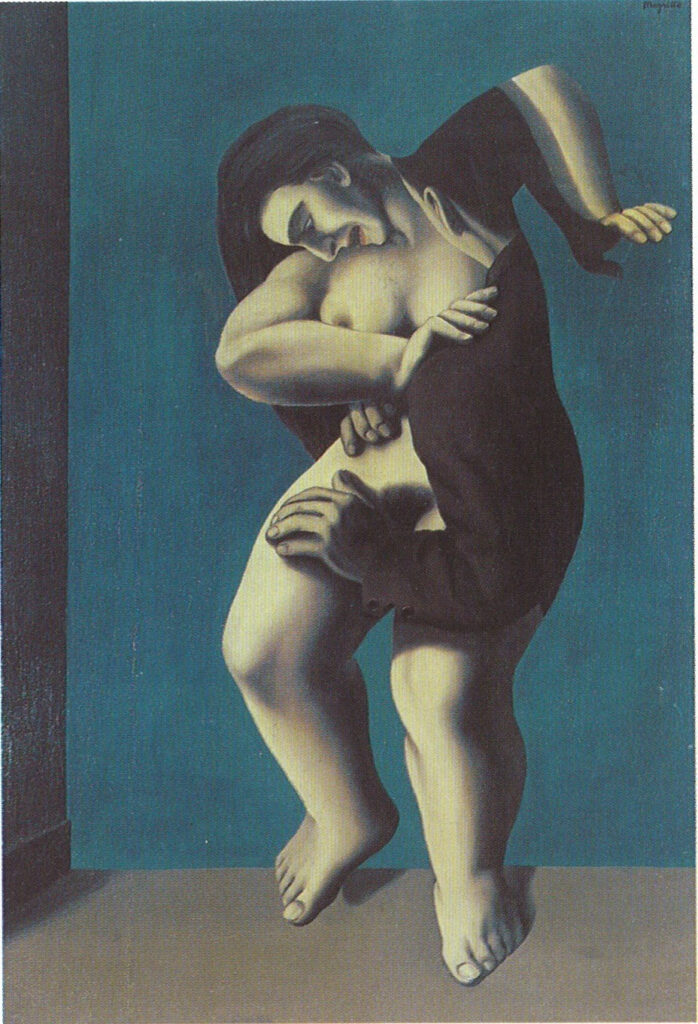

Et en effet Apollon s’éprend d’elle, se “laisse aller aux flammes” qu’il sent brûler en lui, et la poursuit dans la campagne :

Comme le chien de Gaule sur une plaine libre voit

un lièvre, à toutes jambes l’un cherche la proie et l’autre le salut ;

l’un semblable à qui croque déjà, déjà espère

tenir et serre les traces en tendant le museau,

l’autre ne sait pas s’il est pris, aux morsures

s’arrache et laisse la gueule qui l’accrochait.

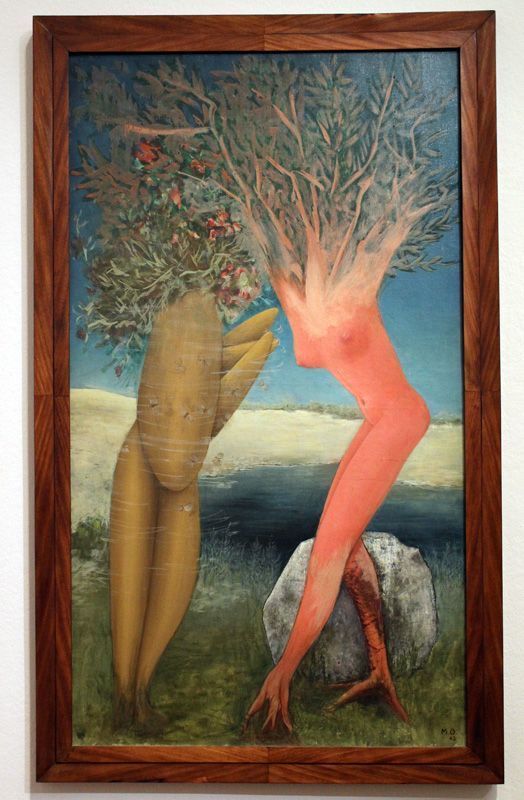

Daphné à bout de forces supplie son père de changer son apparence pour échapper au dieu prédateur. En quelques vers denses et précis, Ovide décrit la métamorphose de la jeune fille en laurier :

(…) une lourde torpeur envahit les bras,

doux, le sein est cerclé de fine peau,

en feuillage les cheveux, en branches les bras poussent,

le pied jadis si vif colle aux racines figées (…)

Le Bernin, Apollon et Daphné, Galerie Borghese, Rome.

J’ai revu le mois dernier à la Galerie Borghese de Rome la magnifique sculpture du Bernin qui saisit la métamorphose dans son instantanéité dramatique.

Puis, dans un coin de la salle, mes yeux ont été attirés par une petite statue blanche verticale, très lisse et très sobre. Visiblement un corps d’adolescente dont le haut s’épanouit en fleur.

Pas de drame ici. Une croissance qui va de soi, sans obstacle et sans violence.

La statue est de Louise Bourgeois et s’intitule Topiary. Elle a été judicieusement placée à côté de la Daphné du Bernin.

La statue est de Louise Bourgeois et s’intitule Topiary. Elle a été judicieusement placée à côté de la Daphné du Bernin.

J’ai consacré toute ma vie de sculptrice à métamorphoser les femmes en sujets actifs de leur histoire, et non en figures passives comme dans les mythes,

dit Louise Bourgeois.

J’ai été émue par la nouvelle métamorphose que présente cette simple statue.

(D’autres installations de la sculptrice ont été placées dans le reste des salles et dans le jardin, instaurant un riche dialogue avec diverses œuvres de la Galerie.)

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.

Voici une anecdote que je viens de lire dans le Journal D’Hélène Hoppenot, 31 décembre 1946.